丙二酸二乙酯 | 105-53-3

-

物化性质

-

计算性质

-

ADMET

-

安全信息

-

SDS

-

制备方法与用途

-

上下游信息

-

文献信息

-

表征谱图

-

同类化合物

-

相关功能分类

-

相关结构分类

物化性质

-

熔点:-51--50 °C (lit.)

-

沸点:199 °C (lit.)

-

密度:1.055 g/mL at 25 °C (lit.)

-

蒸气密度:5.52 (vs air)

-

闪点:212 °F

-

溶解度:20.8g/l(外部MSDS)

-

介电常数:7.9(21℃)

-

LogP:0.96 at 20℃

-

物理描述:Liquid

-

颜色/状态:Colorless liquid

-

气味:Sweet ester odor

-

味道:Sweet and fruity taste with apple and pineapple nuances

-

蒸汽密度:5.52 (Air = 1)

-

蒸汽压力:0.19 mm Hg at 25 °C

-

稳定性/保质期:

-

自燃温度:435 °C

-

分解:Hazardous decomposition products formed under fire conditions. - Carbon oxides

-

粘度:1.86 centistokes at 25 °C

-

汽化热:64.7 kJ/mol

-

折光率:Index of Refraction: 1.4139 at 20 °C

-

保留指数:1038;1035;1033;1033.3;1078;1083;1029;1032;1033;1034;1034;1043;1043;1040;1032;1035

计算性质

-

辛醇/水分配系数(LogP):1

-

重原子数:11

-

可旋转键数:6

-

环数:0.0

-

sp3杂化的碳原子比例:0.714

-

拓扑面积:52.6

-

氢给体数:0

-

氢受体数:4

ADMET

安全信息

-

TSCA:Yes

-

危险品标志:Xi

-

安全说明:S24/25

-

危险类别码:R36/37/38

-

WGK Germany:1

-

海关编码:2917190090

-

RTECS号:OO0700000

-

包装等级:Z01

-

储存条件:1. 储存于阴凉、通风的库房。远离火种和热源。应与氧化剂、强碱及还原剂分开存放,切忌混储。配备相应的消防器材,并备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 2. 本品采用铁桶或镀锌铁桶包装,规格为200kg。按可燃化学品的规定进行贮存和运输。

SDS

| 第一部分:化学品名称 |

| 化学品中文名称: | 丙二酸二乙酯,;胡萝卜酸乙酯 |

| 化学品英文名称: | Diethyl malonate;Malonic ester |

| 中文俗名或商品名: | |

| Synonyms: | |

| CAS No.: | 105-53-3 |

| 分子式: | C 7 H 12 O 4 |

| 分子量: | 160.17 |

| 第二部分:成分/组成信息 |

| 纯化学品 混合物 | ||||||

| 化学品名称:丙二酸二乙酯,;胡萝卜酸乙酯 | ||||||

|

| 第三部分:危险性概述 |

| 危险性类别: | |

| 侵入途径: | 吸入 食入 经皮吸收 |

| 健康危害: | 本品对眼睛、皮肤、粘膜有刺激作用。目前,未见对人损害的报道。 |

| 环境危害: | |

| 燃爆危险: | 本品可燃,具刺激性。 |

| 第四部分:急救措施 |

| 皮肤接触: | 脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。 |

| 眼睛接触: | 立即翻开上下眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。 |

| 吸入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。 |

| 食入: | 误服者给饮足量温水,催吐,就医。 |

| 第五部分:消防措施 |

| 危险特性: | 遇高热、明火或与氧化剂接触,有引起燃烧的危险。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。 |

| 有害燃烧产物: | 一氧化碳、二氧化碳。 |

| 灭火方法及灭火剂: | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |

| 消防员的个体防护: | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。 |

| 禁止使用的灭火剂: | |

| 闪点(℃): | 93.3 |

| 自燃温度(℃): | 无资料 |

| 爆炸下限[%(V/V)]: | 无资料 |

| 爆炸上限[%(V/V)]: | 无资料 |

| 最小点火能(mJ): | |

| 爆燃点: | |

| 爆速: | |

| 最大燃爆压力(MPa): | |

| 建规火险分级: |

| 第六部分:泄漏应急处理 |

| 应急处理: | 切断火源。戴自给式呼吸器,穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |

| 第七部分:操作处置与储存 |

| 操作注意事项: | 密闭操作,注意通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |

| 储存注意事项: | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |

| 第八部分:接触控制/个体防护 |

| 最高容许浓度: | 中 国 MAC:未制订标准前苏联MAC:未制订标准美国TLV—TWA:未制订标准美国 |

| 监测方法: | |

| 工程控制: | 密闭操作,注意通风。 |

| 呼吸系统防护: | 空气中浓度较高时,建议佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时,佩带供气式呼吸器。 |

| 眼睛防护: | 戴化学安全防护眼镜。 |

| 身体防护: | 穿工作服。 |

| 手防护: | 戴防护手套。 |

| 其他防护: | 工作现场严禁吸烟。工作后,淋浴更衣。特别注意眼和呼吸道的防护。 |

| 第九部分:理化特性 |

| 外观与性状: | 无色透明液体,微具芳香气味。 |

| pH: | |

| 熔点(℃): | -49.8 |

| 沸点(℃): | 198.9 |

| 相对密度(水=1): | 1.06 |

| 相对蒸气密度(空气=1): | 4.58 |

| 饱和蒸气压(kPa): | 1.33(81℃) |

| 燃烧热(kJ/mol): | |

| 临界温度(℃): | |

| 临界压力(MPa): | |

| 辛醇/水分配系数的对数值: | |

| 闪点(℃): | 93.3 |

| 引燃温度(℃): | 无资料 |

| 爆炸上限%(V/V): | 无资料 |

| 爆炸下限%(V/V): | 无资料 |

| 分子式: | C 7 H 12 O 4 |

| 分子量: | 160.17 |

| 蒸发速率: | |

| 粘性: | |

| 溶解性: | 不溶于水,溶于乙醇、乙醚、三氯丙烷、苯。 |

| 主要用途: | 用于有机合成,也是染料、香料的中间体,并作为医药的原料。 |

| 第十部分:稳定性和反应活性 |

| 稳定性: | 在常温常压下 稳定 |

| 禁配物: | 酸类、碱类、氧化剂、还原剂。 |

| 避免接触的条件: | |

| 聚合危害: | 不能出现 |

| 分解产物: | 一氧化碳、二氧化碳。 |

| 第十一部分:毒理学资料 |

| 急性毒性: | 属低毒类,对皮肤有轻度刺激。 LD50:>1600mg/kg(大鼠经口);>10000mg/kg(豚鼠经皮) LC50: |

| 急性中毒: | |

| 慢性中毒: | |

| 亚急性和慢性毒性: | |

| 刺激性: | |

| 致敏性: | |

| 致突变性: | |

| 致畸性: | |

| 致癌性: |

| 第十二部分:生态学资料 |

| 生态毒理毒性: | |

| 生物降解性: | |

| 非生物降解性: | |

| 生物富集或生物积累性: |

| 第十三部分:废弃处置 |

| 废弃物性质: | |

| 废弃处置方法: | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |

| 废弃注意事项: |

| 第十四部分:运输信息 |

| |

| 危险货物编号: | |

| UN编号: | |

| 包装标志: | |

| 包装类别: | |

| 包装方法: | |

| 运输注意事项: | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒,否则不得装运其它物品。船运时,配装位置应远离卧室、厨房,并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |

| RETCS号: | |

| IMDG规则页码: |

| 第十五部分:法规信息 |

| 国内化学品安全管理法规: | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。 |

| 国际化学品安全管理法规: |

| 第十六部分:其他信息 |

| 参考文献: | 1.周国泰,化学危险品安全技术全书,化学工业出版社,1997 2.国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编,化学品毒性法规环境数据手册,中国环境科学出版社.1992 3.Canadian Centre for Occupational Health and Safety,CHEMINFO Database.1998 4.Canadian Centre for Occupational Health and Safety, RTECS Database, 1989 |

| 填表时间: | 年月日 |

| 填表部门: | |

| 数据审核单位: | |

| 修改说明: | |

| 其他信息: | 3 |

| MSDS修改日期: | 年月日 |

制备方法与用途

丙二酸及其衍生物广泛应用于制药、香料、食品添加剂、聚酯等工业,是重要的精细化工原料和中间体。特别是在医药领域,丙二酸二乙酯被广泛用于合成巴比安酸、氨基酸、维生素B1、B2和B6,以及多种药物如安眠药和苯基保泰松。

性质丙二酸二乙酯是一种重要的精细化工原料,由于其分子中的亚甲基氢容易被多种基团取代,生成多种衍生物。它广泛应用于食品、医药、农药、工业染料及液晶材料等行业。这种无色液体具有甜的醚气味,并能与醇和醚混溶,溶于氯仿、苯等有机溶剂,稍溶于水。20℃时水中溶解度为2.08g/100ml。

食品添加剂最大允许使用量及残留标准丙二酸二乙酯作为食品用香料,在GB 2760中用于配制香精的各香料成分不得超过其最大允许使用量和最大允许残留量。具体应用时需遵循相关法规要求。

化学性质丙二酸二乙酯为无色液体,具有甜的醚气味,并能与醇、醚混溶,溶于氯仿、苯等有机溶剂。它在水中稍溶,在20℃时溶解度为2.08g/100ml。

用途丙二酸二乙酯主要用于制备2-氨基-4,6-二甲氧基嘧啶的重要中间体,可用于生产磺酰脲类除草剂(如苄嘧磺隆、吡嘧磺隆、烟嘧磺隆等),以及在医药中作为磺胺药和巴比妥的中间体。此外,它还可用于气相色谱固定液来检定氨和钾,并广泛应用于水果型香精的配制。

生产方法 氰化酯化法丙二酸二乙酯的传统生产方法为氰化酯化法:以氯乙酸为原料,在30℃用水溶解后,加入碳酸钠水溶液调节pH至7。随后在92-95℃条件下滴加氰化钠进行氰化反应1小时。接着加入碱液并加热反应1小时,进行水解。之后除去水分,并加入乙醇和甲苯,滴加少量硫酸,在68-70℃下反应3小时完成酯化过程。分层后取酯层减压蒸馏即得成品。

催化羰基化法近年来开发的新工艺主要以催化羰基化法为主,即将氯乙酸、一氧化碳和乙醇作为原料,在催化剂存在下进行一步反应合成丙二酸二乙酯。该方法具有较高的效率,并且减少了传统氰化酯化法的环境污染。

氰乙酸钠法 另一种生产方法还有一种生产方式,是将丙二酸和乙醇在苯介质中共沸蒸馏酯化得到。另外,也可以通过丙二酸钠与乙醇在硫酸催化下进行酯化后蒸馏制备。原料消耗定额为:氯乙酸(95%)650kg/t、氰化钠(95%)340kg/t、乙醇(95%)910kg/t。

总体来看,丙二酸二乙酯因其广泛的用途和重要的工业价值,在多个领域得到了广泛应用。

上下游信息

-

上游原料

中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量 丙二酸单乙酯 Monoethyl malonate 1071-46-1 C5H8O4 132.116 丙二酸二甲酯 malonic acid dimethyl ester 108-59-8 C5H8O4 132.116 丙二酸叔丁基乙酯 tert-Butyl ethyl malonate 32864-38-3 C9H16O4 188.224 丙二酸单乙酯的酸酐 anhydride of malonic acid monoethyl ester 140428-80-4 C10H14O7 246.217 —— 1,5,14,18-tetraoxacyclohexacosane-2,4,15,17-tetraone 474781-09-4 C22H36O8 428.523 酮基丙二酸二乙酯 Diethyl ketomalonate 609-09-6 C7H10O5 174.153 氯代丙二酸二乙酯 diethyl 2-chloromalonate 14064-10-9 C7H11ClO4 194.615 —— diethyl iodomalonate 73817-95-5 C7H11IO4 286.066 溴代丙二酸二乙酯 Diethyl 2-bromomalonate 685-87-0 C7H11BrO4 239.066 —— Monothiomalonsaeure-O,O-diethylester 16516-12-4 C7H12O3S 176.236 β-乙氧基-β-亚氨基丙酸乙酯 Ethyl 3-ethoxy-3-iminopropionate 27317-59-5 C7H13NO3 159.185 - 1

- 2

-

下游产品

中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量 —— ethyl methyl malonate 6186-89-6 C6H10O4 146.143 丙二酸单乙酯 Monoethyl malonate 1071-46-1 C5H8O4 132.116 丙二酸二丙酯 dipropyl malonate 1117-19-7 C9H16O4 188.224 丙二酸二异丙酯 diisopropyl malonate 13195-64-7 C9H16O4 188.224 —— malonic acid bis-(2-methoxy-ethyl ester) 61782-22-7 C9H16O6 220.222 丙二酸二丁酯 di-n-butyl malonate 1190-39-2 C11H20O4 216.277 —— Ethyl (2-chloroethyl) malonate 500310-01-0 C7H11ClO4 194.615 —— bis(2-chloroethyl) malonate 1605-30-7 C7H10Cl2O4 229.06 —— allyl ethyl malonate 15973-34-9 C8H12O4 172.181 —— malonic acid bis(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethyl ester 173201-34-8 C17H32O10 396.435 —— Malonic acid bis-[2-(2-methoxy-ethoxy)-ethyl] ester 170014-35-4 C13H24O8 308.329 丙二酸二甲酯 malonic acid dimethyl ester 108-59-8 C5H8O4 132.116 丙二酸叔丁基乙酯 tert-Butyl ethyl malonate 32864-38-3 C9H16O4 188.224 叔丁基甲基马来酸酯 methyl t-butyl malonate 42726-73-8 C8H14O4 174.197 丙二酸二己酯 dihexyl malonate 1431-37-4 C15H28O4 272.385 —— Diisoamylmalonat 64617-96-5 C13H24O4 244.331 —— Dineopentylmalonat 120943-17-1 C13H24O4 244.331 3-羟基丙酸乙酯 ethyl 3-hydroxypropanoate 623-72-3 C5H10O3 118.133 甲基丙二酸氢 Malonic acid monomethyl ester 16695-14-0 C4H6O4 118.089 丙二酸二庚酯 Malonsaeure-diheptylester 1117-18-6 C17H32O4 300.439 —— dioctadecyl propanedioate 16832-80-7 C39H76O4 609.03 丙二酸二辛酯 dioctyl malonate 16958-88-6 C19H36O4 328.492 —— Malonsaeure-didecylester 20602-34-0 C23H44O4 384.6 丙二酸双十二烷基酯 didodecyl malonate 26720-22-9 C27H52O4 440.707 二丁烷-2-基丙二酸酯 Malonsaeure-di-sec-butylester 32260-07-4 C11H20O4 216.277 甲基丙二酸二乙酯 Diethyl methylmalonate 609-08-5 C8H14O4 174.197 —— (13C-Methyl)malonsaeure-diethylester 105708-88-1 C8H14O4 175.186 —— bis(2,2,2-tribromoethyl) propanedioate 295783-72-1 C7H6Br6O4 633.546 3-乙氧基-2-甲基-3-氧代丙酸 monoethyl methylmalonate 2985-33-3 C6H10O4 146.143 2-甲酰基丙二酸二乙酯 diethyl α-formylmalonate 33142-25-5 C8H12O5 188.18 2-羟基丙二酸二乙酯 2-hydroxy-malonic acid diethyl ester 13937-08-1 C7H12O5 176.169 羟甲基丙二酸二乙酯 diethyl 1-hydroxy-ethane-2,2-dicarboxylate 23904-38-3 C8H14O5 190.196 —— d1-diethyl malonate 126581-85-9 C7H12O4 161.162 酮基丙二酸二乙酯 Diethyl ketomalonate 609-09-6 C7H10O5 174.153 丙戊酸杂质6 diethyl ethoxymethylenemalonate 30379-04-5 C9H16O5 204.223 甲撑丙二酸二乙酯 diethyl methylenemalonate 3377-20-6 C8H12O4 172.181 2-(乙氧基甲基)丙二酸二乙酯 diethyl ethoxymethylmalonate 40516-46-9 C10H18O5 218.25 2-氟丙二酸二乙酯 fluoromalonic acid diethyl ester 685-88-1 C7H11FO4 178.16 甲烷三羧酸三乙酯 methanetricarboxylic acid triethyl ester 6279-86-3 C10H16O6 232.233 氯代丙二酸二乙酯 diethyl 2-chloromalonate 14064-10-9 C7H11ClO4 194.615 —— 1,1-diethyl-1-methyl methanetricarboxylate 124896-06-6 C9H14O6 218.207 —— diethyl iodomalonate 73817-95-5 C7H11IO4 286.066 溴代丙二酸二乙酯 Diethyl 2-bromomalonate 685-87-0 C7H11BrO4 239.066 氨基丙二酸二乙酯 Diethyl aminomalonate 6829-40-9 C7H13NO4 175.185 二甲基丙二酸二乙酯 2,2-dimethylmalonic acid diethyl ester 1619-62-1 C9H16O4 188.224 —— Malonic acid 2-cyclopropylidene-ethyl ester ethyl ester 139633-91-3 C10H14O4 198.219 —— Aethyl-hydrogenmesoxalat 27728-17-2 C5H6O5 146.1 丙酸乙酯 Ethyl propionate 105-37-3 C5H10O2 102.133 —— 1-Ethyl 3-propyl 2-methylenemalonate 116280-18-3 C9H14O4 186.208 —— 1-allyloxycarbonyl-1-ethoxycarbonylethene 116280-20-7 C9H12O4 184.192 —— diethyl isobutyl methanetricarboxylate 125563-02-2 C12H20O6 260.287 —— ethyl-diisobutyl methanetricarboxylate 125563-03-3 C14H24O6 288.341 —— malonic acid bis-(1-methyl-heptyl ester) 89837-79-6 C19H36O4 328.492 —— 2-[(tert-butoxy)methyl]malonic acid diethyl ester 89343-05-5 C12H22O5 246.304 乙酰乙酸乙酯 ethyl acetoacetate 141-97-9 C6H10O3 130.144 氨基甲酰乙酸乙酯 Ethyl malonamate 7597-56-0 C5H9NO3 131.131 - 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

反应信息

-

作为反应物:参考文献:名称:Flammang,M. et al., Chimica Therapeutica, 1969, vol. 4, p. 120 - 126摘要:DOI:

-

作为产物:描述:参考文献:名称:Method of preparing malonic acid dialkyl esters摘要:通过将卤代乙酸烷基酯与一氧化碳、醇碱盐、碱土醇盐或醇中碱金属氢氧化物溶液在pH值不超过8.5的条件下反应,生产丙二酸二烷基酯,反应中使用钴化合物作为催化剂。公开号:US04399300A1

-

作为试剂:描述:2,4,6-triphenylpyranyl 在 氧气 、 丙二酸二乙酯 作用下, 以 苯 为溶剂, 反应 6.0h, 生成 1,3,5-三苯基-2-戊烯-1,5-二酮 、 5-Phenoxymethyl-2,4-diphenylfuran 、 3-Phenoxymethyl-2,5-diphenylfuran 、 Phenyl 5-oxo-3,5-diphenyl-3-pentanoate参考文献:名称:Tanaseichuk, B. S.; Pryanichnikova, M. K.; Tikhonova, L. G., Russian Journal of Organic Chemistry, 1999, vol. 35, # 3, p. 442 - 444摘要:DOI:

文献信息

-

[EN] ACC INHIBITORS AND USES THEREOF<br/>[FR] INHIBITEURS DE L'ACC ET UTILISATIONS ASSOCIÉES

-

6-Arylthio-3-hydroxypyrimidine-2,4-diones potently inhibited HIV reverse transcriptase-associated RNase H with antiviral activity作者:Lei Wang、Jing Tang、Andrew D. Huber、Mary C. Casey、Karen A. Kirby、Daniel J. Wilson、Jayakanth Kankanala、Jiashu Xie、Michael A. Parniak、Stefan G. Sarafianos、Zhengqiang WangDOI:10.1016/j.ejmech.2018.07.039日期:2018.8Human immunodeficiency virus (HIV) reverse transcriptase (RT) associated ribonuclease H (RNase H) remains the only virally encoded enzymatic function not targeted by current drugs. Although a few chemotypes have been reported to inhibit HIV RNase H in biochemical assays, their general lack of significant antiviral activity in cell culture necessitates continued efforts in identifying highly potent人类免疫缺陷病毒(HIV)逆转录酶(RT)相关的核糖核酸酶H(RNase H)仍然是当前药物未靶向的唯一病毒编码的酶功能。尽管在生化分析中已经报道了一些化学型抑制HIV RNase H,但是它们在细胞培养中普遍缺乏显着的抗病毒活性,因此需要继续努力鉴定具有高效抗病毒活性的RNase H抑制剂。我们在此报告了3-羟基嘧啶-2,4-二酮(HPD)化学型的新6-芳硫基亚型的设计,合成,生化和抗病毒评估。在生化分析中,这些新的类似物在单个纳摩尔范围内抑制RT RNase H,而在浓度高达10μM的情况下却不抑制RT聚合酶(pol),具有非凡的生化抑制选择性。许多类似物还在低至亚微摩尔范围内抑制整合酶链转移(INST)活性。更重要的是,大多数类似物都在低微摩尔范围内抑制HIV而无细胞毒性。最后,复合13j(RNase H IC 50 = 0.005μM; RT pol IC 50 = 10μM;

-

Catalytic Enantioselective Synthesis of Bicyclic Lactam <i>N</i> ,<i>S</i> -Acetals in One Pot by Cascade Transformations作者:Kaiheng Zhang、Luca Deiana、Erik Svensson Grape、A. Ken Inge、Armando CórdovaDOI:10.1002/ejoc.201900923日期:2019.8.7A versatile strategy for the enantioselective synthesis of bicyclic lactam N,S-acetals by one-pot cascade transformations is disclosed. The transformation of readily available substrates is promote ...公开了一种通过一锅级联转化对映选择性合成双环内酰胺 N,S-缩醛的通用策略。易于获得的底物的转化促进了...

-

Compositions for Treatment of Cystic Fibrosis and Other Chronic Diseases申请人:Vertex Pharmaceuticals Incorporated公开号:US20150231142A1公开(公告)日:2015-08-20The present invention relates to pharmaceutical compositions comprising an inhibitor of epithelial sodium channel activity in combination with at least one ABC Transporter modulator compound of Formula A, Formula B, Formula C, or Formula D. The invention also relates to pharmaceutical formulations thereof, and to methods of using such compositions in the treatment of CFTR mediated diseases, particularly cystic fibrosis using the pharmaceutical combination compositions.

-

A Novel Route to Isoquinoline[2,1-g][1,6]naphthyridine, Pyrazolo[5,1-a] isoquinoline and Pyridazino[4´,5´:3,4]pyrazolo[5,1-a]isoquinoline Derivatives With Evaluation of Antitumor Activities作者:Hamdi M. Hassaneen、Wagnat W. Wardkhan、Yasmin Sh. MohammedDOI:10.5560/znb.2013-3101日期:2013.8.1

(E)-2-Chloro-3-(2-cyanovinyl)-9,10-dimethoxy-4-oxo-6,7-dihydro-4H-pyrido[2,1-a] isoquinoline- 1-carbonitrile (5) was obtained by treatment of the 2-chloro-3-formylpyrido[2,1-a]isoquinoline derivative 3 with 2-(triphenylphosphoranylidene)acetonitrile (4). Treatment of 5 with sodium azide afforded the corresponding azido compound 6 which could be reduced by sodium dithionite to compound 7. A novel isoquinolino[2,1-g][1,6]naphthyridine derivative 11 was obtained by the reaction of phenyl isothiocyanate with the phosphorane compound 8, which was prepared by the reaction of compound 6 with triphenylphosphine. Treatment of 5 with amines 12a-c and thiophenols 14a-c in refluxing ethanol afforded the corresponding substitution products 13a-c and 15a-c, respectively. Also, the reaction of 1 with a-oxo hydroxamoyl chlorides 16 was reinvestigated, and the synthesized pyrazoloisoquinolines 19a-f and pyridazinopyrazoloisoquinolines 20a, e were screened for their in vitro antitumor activities.

(E)-2-氯-3-(2-氰基乙烯基)-9,10-二甲氧基-4-氧代-6,7-二氢-4H-吡啶并[2,1-a]异喹啉-1-甲腈 (5) 由 2-(三苯基膦亚基)乙腈 (4) 处理 2-氯-3-甲酰基吡啶并[2,1-a]异喹啉衍生物 3 而得。用叠氮化钠处理 5 后可得到相应的叠氮化合物 6,该化合物可通过亚硫酸钠还原成化合物 7。异硫氰酸苯酯与磷烷化合物 8 反应得到了新型异喹啉并[2,1-g][1,6]萘啶衍生物 11,后者是由化合物 6 与三苯基膦反应制备的。在回流乙醇中将 5 与胺 12a-c 和噻吩酚 14a-c 处理,可分别得到相应的取代产物 13a-c 和 15a-c。此外,还重新研究了 1 与 a-氧代羟基氨基甲酰氯 16 的反应,并对合成的吡唑并异喹醇类 19a-f 和哒嗪并异喹醇类 20a, e 进行了体外抗肿瘤活性筛选。

表征谱图

-

氢谱1HNMR

-

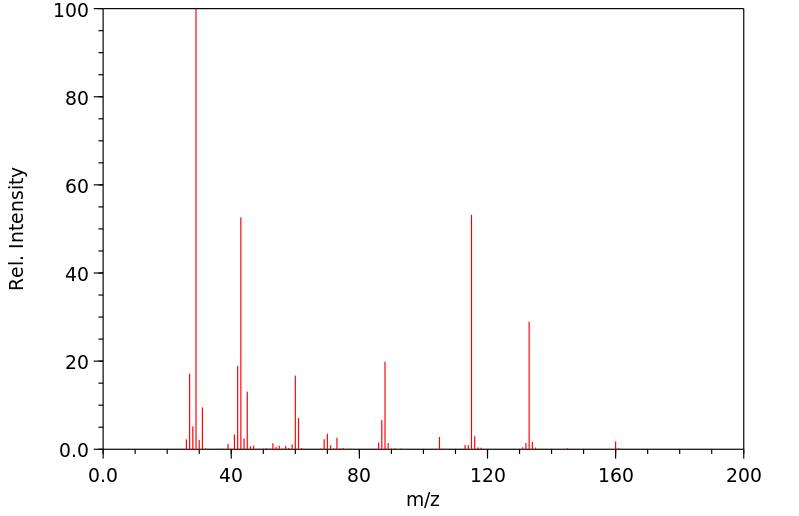

质谱MS

-

碳谱13CNMR

-

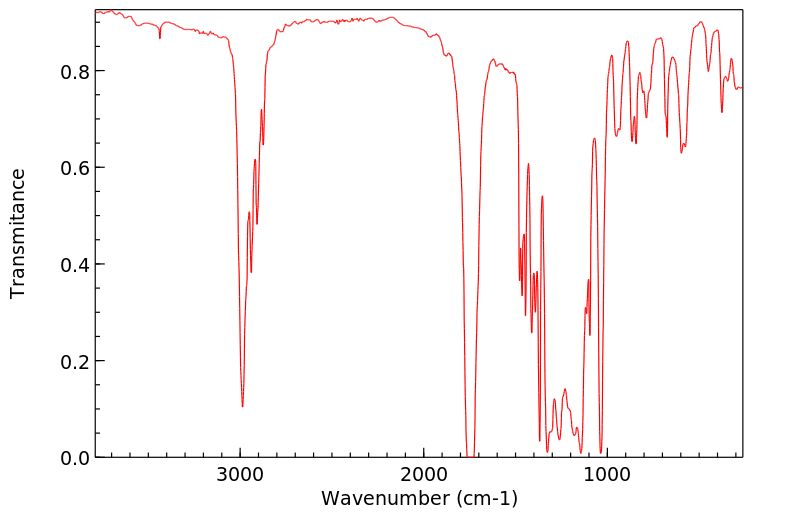

红外IR

-

拉曼Raman

-

峰位数据

-

峰位匹配

-

表征信息