丁二酸 | 110-15-6

-

物化性质

-

计算性质

-

ADMET

-

安全信息

-

SDS

-

制备方法与用途

-

上下游信息

-

文献信息

-

表征谱图

-

同类化合物

-

相关功能分类

-

相关结构分类

物化性质

-

熔点:185 °C

-

沸点:235 °C

-

密度:1.19 g/mL at 25 °C(lit.)

-

闪点:>230 °F

-

溶解度:易溶于乙醇、乙醚、丙酮和甲醇。不溶于甲苯、苯、二硫化碳、四氯化碳和石油醚。

-

介电常数:2.4(26℃)

-

LogP:-0.59

-

物理描述:Solid

-

颜色/状态:WHITE MINUTE MONOCLINIC PRISMS

-

气味:Odorless

-

味道:Very acid taste

-

蒸汽压力:1.91X10-7 mm Hg @ 25 °C /extrapolated/

-

水溶性:-0.2

-

亨利常数:Henry's Law constant = 3.6X10-13 atn-cu m/mol @ 25 °C /Estimated/

-

分解:When heated to decomposition it emits acrid smoke and fumes.

-

燃烧热:-356.32 KCAL/MOLE

-

折光率:Index of refraction = 1.450

-

解离常数:4.21 (at 25 °C)

-

碰撞截面:122.66 Ų [M+H]+ [CCS Type: DT, Method: stepped-field]

-

稳定性/保质期:

计算性质

-

辛醇/水分配系数(LogP):-0.6

-

重原子数:8

-

可旋转键数:3

-

环数:0.0

-

sp3杂化的碳原子比例:0.5

-

拓扑面积:74.6

-

氢给体数:2

-

氢受体数:4

ADMET

安全信息

-

TSCA:Yes

-

危险品标志:Xi

-

安全说明:S26,S36/37/39,S37/39

-

危险类别码:R36/37/38

-

WGK Germany:1

-

海关编码:2917190090

-

危险品运输编号:UN 3265 8/PG 3

-

RTECS号:WM4900000

-

包装等级:Z01

-

危险标志:GHS05

-

危险性描述:H318

-

危险性防范说明:P280,P305 + P351 + P338 + P310

-

储存条件:1. 储存于阴凉、通风的库房,远离火种与热源。应将储存物品与氧化剂、还原剂及碱类分开存放,切忌混储。 2. 配备相应的消防器材,并确保储区有合适的材料用于泄漏物的收集和处理。

SDS

| 第一部分:化学品名称 |

| 化学品中文名称: | 丁二酸;琥珀酸 |

| 化学品英文名称: | Succinic acid;Amber acid |

| 中文俗名或商品名: | |

| Synonyms: | |

| CAS No.: | 110-15-6 |

| 分子式: | C 4 H 6 O 4 |

| 分子量: | 118.09 |

| 第二部分:成分/组成信息 |

| 纯化学品 混合物 | |||

| 化学品名称:丁二酸;琥珀酸 | |||

|

| 第三部分:危险性概述 |

| 危险性类别: | |

| 侵入途径: | 吸入 食入 |

| 健康危害: | 大剂量口服可引起非特异性呕吐和腹泻。对眼睛、皮肤、粘膜有一定的刺激作用。在工业上使用时,未见职业性损害的报道。 |

| 环境危害: | 对环境有危害,对水体和大气可造成污染。 |

| 燃爆危险: | 本品可燃,具刺激性。 |

| 第四部分:急救措施 |

| 皮肤接触: | 脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。 |

| 眼睛接触: | 立即翻开上下眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。 |

| 吸入: | 脱离现场至空气新鲜处。就医。 |

| 食入: | 误服者用水漱口,饮足量温水,催吐。就医。 |

| 第五部分:消防措施 |

| 危险特性: | 遇明火、高热可燃。受高热分解,放出刺激性烟气。粉体与空气可形成爆炸性混合物,当达到一定的浓度时,遇火星会发生爆炸。 |

| 有害燃烧产物: | 一氧化碳、二氧化碳。 |

| 灭火方法及灭火剂: | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |

| 消防员的个体防护: | |

| 禁止使用的灭火剂: | |

| 闪点(℃): | 无资料 |

| 自燃温度(℃): | 无资料 |

| 爆炸下限[%(V/V)]: | 无资料 |

| 爆炸上限[%(V/V)]: | 无资料 |

| 最小点火能(mJ): | |

| 爆燃点: | |

| 爆速: | |

| 最大燃爆压力(MPa): | |

| 建规火险分级: |

| 第六部分:泄漏应急处理 |

| 应急处理: | 切断火源。戴好防毒面具,穿一般消防防护服。用大量水冲洗,经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。 |

| 第七部分:操作处置与储存 |

| 操作注意事项: | 密闭操作。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |

| 储存注意事项: | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |

| 第八部分:接触控制/个体防护 |

| 最高容许浓度: | 中 国 MAC:未制订标准前苏联MAC:未制订标准美国TLV—TWA:未制订标准美国 |

| 监测方法: | |

| 工程控制: | 密闭操作。 |

| 呼吸系统防护: | 一般不需要特殊防护,高浓度接触时可佩带供气式呼吸器。 |

| 眼睛防护: | 必要时戴化学安全防护眼镜。 |

| 身体防护: | 穿防酸碱工作服。 |

| 手防护: | 戴橡皮胶手套。 |

| 其他防护: | 工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。 |

| 第九部分:理化特性 |

| 外观与性状: | 无色或白色、无嗅而具有酸味的固体。 |

| pH: | |

| 熔点(℃): | 185 |

| 沸点(℃): | 235(分解) |

| 相对密度(水=1): | 1.57(15℃) |

| 相对蒸气密度(空气=1): | |

| 饱和蒸气压(kPa): | |

| 燃烧热(kJ/mol): | |

| 临界温度(℃): | |

| 临界压力(MPa): | |

| 辛醇/水分配系数的对数值: | |

| 闪点(℃): | 无资料 |

| 引燃温度(℃): | 无资料 |

| 爆炸上限%(V/V): | 无资料 |

| 爆炸下限%(V/V): | 无资料 |

| 分子式: | C 4 H 6 O 4 |

| 分子量: | 118.09 |

| 蒸发速率: | |

| 粘性: | |

| 溶解性: | 溶于水,微溶于乙醇、乙醚、丙酮、甘油。 |

| 主要用途: | 用于医药、香料、染料和漆的制造。 |

| 第十部分:稳定性和反应活性 |

| 稳定性: | 在常温常压下 稳定 |

| 禁配物: | 碱类、氧化剂、还原剂。 |

| 避免接触的条件: | |

| 聚合危害: | 不能出现 |

| 分解产物: | 一氧化碳、二氧化碳。 |

| 第十一部分:毒理学资料 |

| 急性毒性: | 研究表明,本品及其钾盐、镁盐无全身任何毒作用。 LD50:2260mg/kg(大鼠经口) LC50: |

| 急性中毒: | |

| 慢性中毒: | |

| 亚急性和慢性毒性: | |

| 刺激性: | |

| 致敏性: | |

| 致突变性: | |

| 致畸性: | |

| 致癌性: |

| 第十二部分:生态学资料 |

| 生态毒理毒性: | |

| 生物降解性: | |

| 非生物降解性: | |

| 生物富集或生物积累性: |

| 第十三部分:废弃处置 |

| 废弃物性质: | |

| 废弃处置方法: | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |

| 废弃注意事项: |

| 第十四部分:运输信息 |

| |

| 危险货物编号: | |

| UN编号: | |

| 包装标志: | |

| 包装类别: | |

| 包装方法: | |

| 运输注意事项: | 起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。 |

| RETCS号: | |

| IMDG规则页码: |

| 第十五部分:法规信息 |

| 国内化学品安全管理法规: | |

| 国际化学品安全管理法规: |

| 第十六部分:其他信息 |

| 参考文献: | 1.周国泰,化学危险品安全技术全书,化学工业出版社,1997 2.国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编,化学品毒性法规环境数据手册,中国环境科学出版社.1992 3.Canadian Centre for Occupational Health and Safety,CHEMINFO Database.1998 4.Canadian Centre for Occupational Health and Safety, RTECS Database, 1989 |

| 填表时间: | 年月日 |

| 填表部门: | |

| 数据审核单位: | |

| 修改说明: | |

| 其他信息: | 3 |

| MSDS修改日期: | 年月日 |

制备方法与用途

琥珀酸作为调味剂和增味剂,在食品行业可用于酒、饲料、糖果等的调味。此外,它还可作改良剂、风味物质及抗菌剂。在医药工业中,可用其生产磺胺药、维生素A、维生素B等抗痉挛剂、松痰剂、利尿剂和止血药物。作为化学试剂,琥珀酸用作碱量法标准试剂、缓冲剂、气相色谱对比样品,并可作为润滑剂和表面活性剂的原料。在电镀行业中,它可用于防止金属溶蚀和点蚀。此外,还可用作表面活性剂、清洁剂添加剂和起泡剂。

应用丁二酸在化学工业中用于生产染料、醇酸树脂、玻璃纤维增强塑料、离子交互树脂及农药等;还可作为分析试剂、食品铁质强化剂及调味剂。

含量分析精确称取试样约250mg,溶于25ml新煮沸并已冷却的水中,加酚酞试液(TS-167)数滴,用0.1mol/L氢氧化钠滴定至出现浅红色,并至少维持30s。每ml0.1mol/L氢氧化钠相当于琥珀酸(C4H6O4)5.904mg。

使用限量GRAS(FDA,§184.1091,2000)。

ADI不作特殊规定(EEC,1990)。

L50 2260mg/kg(大鼠,经口)。

琥珀酸作为食品用香料,用于配制香精的各香料成分不得超过在GB 2760中的最大允许用量和残留标准。

用途(续)丁二酸还可用作医药、香料、染料和漆的制造。碱量法标准可用于检定铈、铜、镧、钍、镱、钇和亚硝酸盐,分离和测定铁和铝,缓冲剂,有机合成,气相色谱对比样品。

用途(续)丁二酸用作基本有机化工原料,在涂料、染料、粘合剂及医药方面有广泛应用。由丁二酸生产的醇酸树脂具有良好的曲挠性、弹性和抗水性。其二苯基酯是合成蒽醌染料的中间体,与氨基蒽醌反应后生成蒽醌染料。在医药工业中可用于生产磺胺药、维生素A、维生素B和止血药等。

生产方法琥珀酸主要存在于琥珀及其他多种植物、动物组织中。其工业制法较多,主要包括以下几种:

- 氧化法:石蜡经氧化生成羧酸混合物,分离后得丁二醇。

- 加氢法:顺丁烯二酸酐或反丁烯二酸在镍或贵金属催化剂作用下加氢反应,生成丁二酸。催化温度约为130-140℃。

- 羰基合成法:丙烯酸和一氧化碳在催化剂作用下生成丁二酸。尚未工业化。

- 电解氧化法:苯酐与硫酸和水按1:0.5:4比例,在陶瓷电解槽中电解,可得丁二酸。

- 乙炔法:乙炔与一氧化碳及水在[CO(CO)4]催化剂存在下反应,温度80-250℃,压力2.94-49.03MPa。于酸性介质中反应可得丁二酸。

此外,其制备方法还包括顺丁烯二酸催化加氢,常用兰尼镍或钯作催化剂。也可用石蜡氢化产品分离或轻油在150~180℃、3.92~4.41 MPa压力下,在钴/镍催化剂存在下,用空气氧化得到丁二酸。

上下游信息

-

上游原料

中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量 琥珀半醛 Succinic semialdehyde 692-29-5 C4H6O3 102.09 4-羟基丁酸 4-hydroxybutanoic acid 591-81-1 C4H8O3 104.106 丁酸 butyric acid 107-92-6 C4H8O2 88.1063 丁二酸单甲酯 Monomethyl succinate 3878-55-5 C5H8O4 132.116 丁二酸二甲酯 Dimethyl succinate 106-65-0 C6H10O4 146.143 正戊酸 n-Pentanoic acid 109-52-4 C5H10O2 102.133 乙酰丙酸 levulinic acid 123-76-2 C5H8O3 116.117 炔丙基脲 4-pentynoic acid 6089-09-4 C5H6O2 98.1014 4-戊烯酸 4-pentenoic acid 591-80-0 C5H8O2 100.117 4-氨基丁酸 4-amino-n-butyric acid 56-12-2 C4H9NO2 103.121 丙酸 propionic acid 79-09-4 C3H6O2 74.0794 DL-3-羟基丁酸 3-Hydroxybutyric acid 300-85-6 C4H8O3 104.106 己酸 hexanoic acid 142-62-1 C6H12O2 116.16 丁酰胺酸 succinamic acid 638-32-4 C4H7NO3 117.104 - 1

- 2

-

下游产品

中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量 4-羟基丁酸 4-hydroxybutanoic acid 591-81-1 C4H8O3 104.106 丁酸 butyric acid 107-92-6 C4H8O2 88.1063 丁二酸单甲酯 Monomethyl succinate 3878-55-5 C5H8O4 132.116 丁二酸二甲酯 Dimethyl succinate 106-65-0 C6H10O4 146.143 —— O,O'-dideuterio-succinic acid 3008-33-1 C4H6O4 120.073 丁烷二过氧酸 Diperbernsteinsaeure 2279-96-1 C4H6O6 150.088 乙酰丙酸 levulinic acid 123-76-2 C5H8O3 116.117 4-氨基丁酸 4-amino-n-butyric acid 56-12-2 C4H9NO2 103.121 3-氰基丙酸 3-cyanopropanoic acid 16051-87-9 C4H5NO2 99.0892 丙酸 propionic acid 79-09-4 C3H6O2 74.0794 丁酸甲酯 Methyl butyrate 623-42-7 C5H10O2 102.133 丁酰胺酸 succinamic acid 638-32-4 C4H7NO3 117.104 —— succinic acid monochloride 4938-01-6 C4H5ClO3 136.535 - 1

- 2

反应信息

-

作为反应物:参考文献:名称:Loeb, Biochemische Zeitschrift, 1914, vol. 60, p. 165摘要:DOI:

-

作为产物:参考文献:名称:Markownikow, Chemische Berichte, 1900, vol. 33, p. 1906摘要:DOI:

-

作为试剂:描述:参考文献:名称:Crompton; Vanderstichele, Journal of the Chemical Society, 1920, vol. 117, p. 692摘要:DOI:

文献信息

-

Plant Growth Regulator Daminozide Is a Selective Inhibitor of Human KDM2/7 Histone Demethylases作者:Nathan R. Rose、Esther C. Y. Woon、Anthony Tumber、Louise J. Walport、Rasheduzzaman Chowdhury、Xuan Shirley Li、Oliver N. F. King、Clarisse Lejeune、Stanley S. Ng、Tobias Krojer、Mun Chiang Chan、Anna M. Rydzik、Richard J. Hopkinson、Ka Hing Che、Michelle Daniel、Claire Strain-Damerell、Carina Gileadi、Grazyna Kochan、Ivanhoe K. H. Leung、James Dunford、Kar Kheng Yeoh、Peter J. Ratcliffe、Nicola Burgess-Brown、Frank von Delft、Susanne Muller、Brian Marsden、Paul E. Brennan、Michael A. McDonough、Udo Oppermann、Robert J. Klose、Christopher J. Schofield、Akane KawamuraDOI:10.1021/jm300677j日期:2012.7.26N-demethylation of Nε-methyl lysine residues in histones and are current therapeutic targets. A set of human 2-oxoglutarate analogues were screened using a unified assay platform for JmjC demethylases and related oxygenases. Results led to the finding that daminozide (N-(dimethylamino)succinamic acid, 160 Da), a plant growth regulator, selectively inhibits the KDM2/7 JmjC subfamily. Kinetic and crystallographic

-

Air-Tolerant Direct Thiol Esterification with Carboxylic Acids Using Hydrosilane via Simple Inorganic Base Catalysis作者:Maojie Xuan、Chunlei Lu、Meina Liu、Bo-Lin LinDOI:10.1021/acs.joc.9b00500日期:2019.6.21thioesterification of carboxylic acids with thiols using nontoxic activation agents is highly desirable. Herein, an efficient and practical protocol using safe and inexpensive industrial waste polymethylhydrosiloxane as the activation agent and K3PO4 with 18-crown-6 as a catalyst is described. Various functional groups on carboxylic acid and thiol substituents can be tolerated by the present system to afford thioesters

-

Tetrahydrochromenoimidazoles as Potassium-Competitive Acid Blockers (P-CABs): Structure−Activity Relationship of Their Antisecretory Properties and Their Affinity toward the hERG Channel作者:Andreas M. Palmer、Vittoria Chiesa、Anja Schmid、Gabriela Münch、Burkhard Grobbel、Peter J. Zimmermann、Christof Brehm、Wilm Buhr、Wolfgang-Alexander Simon、Wolfgang Kromer、Stefan Postius、Jürgen Volz、Dietmar HessDOI:10.1021/jm100040c日期:2010.5.13Potassium-competitive acid blockers (P-CABs) constitute a new therapeutic option for the treatment of acid-related diseases that are widespread and constitute a significant economical burden. Enantiomerically pure tetrahydrochromenoimidazoles were prepared using the readily available candidate 4 (BYK 405879) as starting material or the Noyori asymmetric reduction of ketones as key reaction. A comprehensive

-

SYNTHESIS OF MORPHOLINO OLIGOMERS USING DOUBLY PROTECTED GUANINE MORPHOLINO SUBUNITS申请人:REEVES MATTHEW DALE公开号:US20090131624A1公开(公告)日:2009-05-21Morpholino compounds are provided having the structure: where R 1 is selected from the group consisting of lower alkyl, di(lower alkyl)amino, and phenyl; R 2 is selected from the group consisting of lower alkyl, monocyclic arylmethyl, and monocyclic (aryloxy)methyl; R 3 is selected from the group consisting of triarylmethyl and hydrogen; and Y is selected from the group consisting of: a protected or unprotected hydroxyl or amino group; a chlorophosphoramidate group; and a phosphorodiamidate linkage to the ring nitrogen of a further morpholino compound or a morpholino oligomer. Such compounds include doubly protected morpholino guanine (MoG) monomers. Also described is their use in synthesis of morpholino oligomers.

-

6-N-Linked Heterocycle-Substituted 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-Benzo[d]Azepines as 5-Ht2c Receptor Agonists申请人:Briner Karin公开号:US20080214520A1公开(公告)日:2008-09-04The present invention provides 6-substituted 2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepines of Formula I as selective 5-HT 2C receptor agonists for the treatment of 5-HT 2C associated disorders including obesity, obsessive/compulsive disorder, depression, and anxiety: Formula (I) where: R 6 is selected from the group consisting of (a, b, c, d, e) and other substituents are as defined in the specification.本发明提供了Formula I的6-取代的2,3,4,5-四氢-1H-苯并[d]氮杂环庚烯作为选择性5-HT2C受体激动剂,用于治疗与5-HT2C相关的疾病,包括肥胖症、强迫症、抑郁症和焦虑症:Formula (I)其中:R6选自(a、b、c、d、e)等基团组成的群,其他取代基如规范中定义。

表征谱图

-

氢谱1HNMR

-

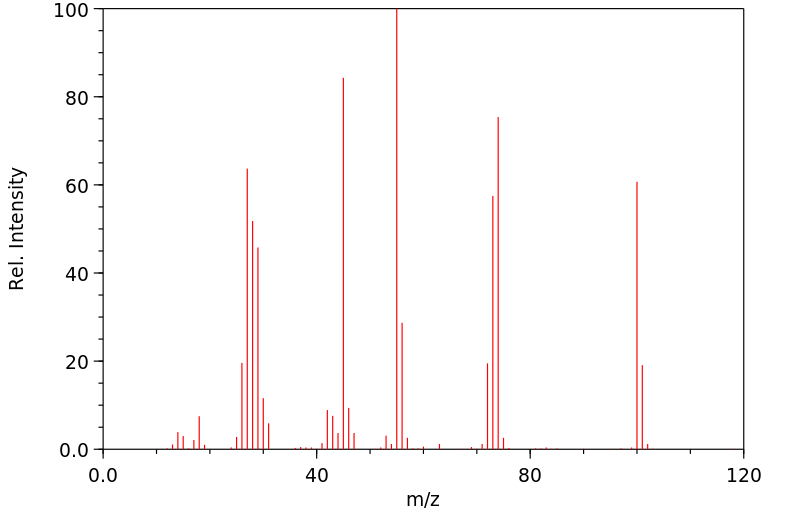

质谱MS

-

碳谱13CNMR

-

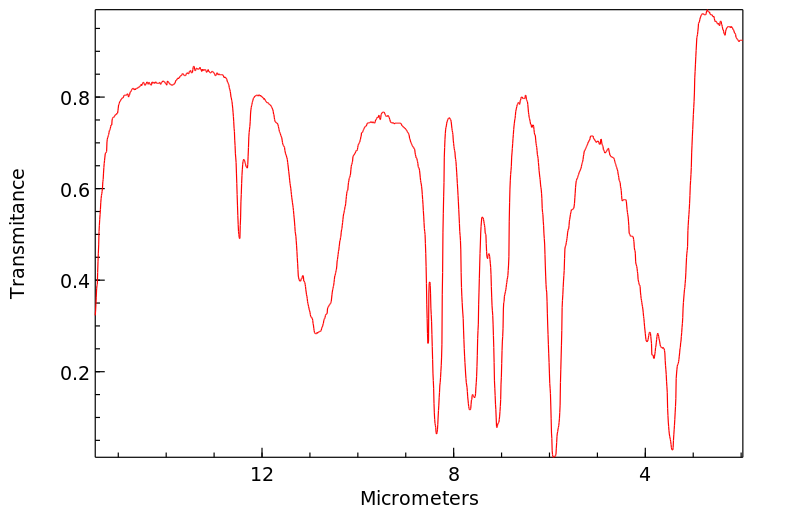

红外IR

-

拉曼Raman

-

峰位数据

-

峰位匹配

-

表征信息