达卡巴嗪 | 4342-03-4

-

物化性质

-

计算性质

-

ADMET

-

安全信息

-

SDS

-

制备方法与用途

-

上下游信息

-

文献信息

-

表征谱图

-

同类化合物

-

相关功能分类

-

相关结构分类

物化性质

-

熔点:199-205°C

-

沸点:315.57°C (rough estimate)

-

密度:1.3206 (rough estimate)

-

溶解度:微溶于水和无水乙醇,几乎不溶于二氯甲烷。

-

LogP:-0.240

-

物理描述:Dacarbazine appears as white to ivory microcrystals or off-white crystalline solid. (NTP, 1992)

-

颜色/状态:IVORY MICROCRYSTALINE SUBSTANCE

-

稳定性/保质期:

Dacarbazine is extremely light sensitive and rapidly undergoes photodecomposition. Dacarbazine is sensitive to oxidation but is stable in neutral solutions in the absence of light.

-

分解:When heated to decomposition /temperature unspecified/, it emits toxic fumes of NOx.

-

解离常数:pKa= 4.42

计算性质

-

辛醇/水分配系数(LogP):-0.6

-

重原子数:13

-

可旋转键数:3

-

环数:1.0

-

sp3杂化的碳原子比例:0.33

-

拓扑面积:99.7

-

氢给体数:2

-

氢受体数:5

ADMET

安全信息

-

危险品标志:T

-

安全说明:S36/37/39,S45,S53

-

危险类别码:R20/21/22,R45,R36/37/38,R46

-

WGK Germany:3

-

海关编码:2933290090

-

RTECS号:NI3950000

-

危险标志:GHS07,GHS08

-

危险性描述:H302 + H312 + H332,H315,H319,H335,H340,H350

-

危险性防范说明:P201,P261,P280,P305 + P351 + P338,P308 + P313

-

储存条件:常温下应存于避光、通风且干燥的地方,并密封保存。

SDS

模块 1. 化学品

1.1 产品标识符

: Dacarbazine

产品名称

1.2 鉴别的其他方法

5-(3,3-Dimethyl-1-triazenyl)imidazole-4-carboxamide

DTIC

1.3 有关的确定了的物质或混合物的用途和建议不适合的用途

仅用于研发。不作为药品、家庭或其它用途。

模块 2. 危险性概述

2.1 GHS-分类

急性毒性, 经口 (类别 4)

急性毒性, 吸入 (类别 4)

急性毒性, 经皮 (类别 4)

皮肤刺激 (类别 2)

眼睛刺激 (类别 2A)

生殖细胞致突变性 (类别 1B)

致癌性 (类别 1B)

特异性靶器官系统毒性(一次接触) (类别 3), 呼吸系统

2.2 GHS 标记要素,包括预防性的陈述

象形图

警示词 危险

危险申明

H302 + H312 + H332 如果咽下,与皮肤接触或吸入是有害的。

H315 造成皮肤刺激。

H319 造成严重眼刺激。

H335 可能引起呼吸道刺激。

H340 可能导致遗传性缺陷。

H350 可能致癌。

警告申明

预防措施

P201 在使用前获取特别指示。

P202 在读懂所有安全防范措施之前切勿操作。

P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾.

P264 操作后彻底清洁皮肤。

P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

P271 只能在室外或通风良好之处使用。

P280 戴防护手套/穿防护服/戴护目镜/戴面罩.

事故响应

P301 + P312 如果吞咽并觉不适: 立即呼叫解毒中心或就医。

P302 + P352 如接触皮肤:使用大量水冲洗。

P304 + P340 如果吸入:将受害人移至空气新鲜处并保持呼吸舒适的姿势休息。

P305 + P351 + P338 如与眼睛接触,用水缓慢温和地冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取

出,取出隐形眼镜,然后继续冲洗.

P308 + P313 如接触到或有疑虑:求医/ 就诊。

P321 具体处置(见本标签上提供的急救指导)。

P330 漱口。

P332 + P313 如觉皮肤刺激:求医/就诊。

P337 + P313 如仍觉眼睛刺激:求医/就诊。

P362 + P364 脱掉玷污的衣服,清洗后方可再用。

安全储存

P403 + P233 存放于通风良的地方。 保持容器密闭。

P405 存放处须加锁。

废弃处置

P501 将内容物/ 容器处理到得到批准的废物处理厂。

只限于专业使用者。

2.3 其它危害物

光敏剂

模块 3. 成分/组成信息

3.1 物 质

: 5-(3,3-Dimethyl-1-triazenyl)imidazole-4-carboxamide

别名

DTIC

: C6H10N6O

分子式

: 182.18 g/mol

分子量

组分 浓度或浓度范围

Dacarbazine

<=100%

化学文摘登记号(CAS 4342-03-4

No.) 224-396-1

EC-编号

模块 4. 急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般的建议

请教医生。 向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入

如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止,进行人工呼吸。 请教医生。

皮肤接触

用肥皂和大量的水冲洗。 请教医生。

眼睛接触

用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。

食入

切勿给失去知觉者通过口喂任何东西。 用水漱口。 请教医生。

4.2 主要症状和影响,急性和迟发效应

食欲不振, 恶心, 呕吐

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

模块 5. 消防措施

5.1 灭火介质

灭火方法及灭火剂

用水雾,抗乙醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

碳氧化物, 氮氧化物

5.3 给消防员的建议

如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。

5.4 进一步信息

无数据资料

模块 6. 泄露应急处理

6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

使用个人防护用品。 避免粉尘生成。 避免吸入蒸气、烟雾或气体。 保证充分的通风。

人员疏散到安全区域。 避免吸入粉尘。

6.2 环境保护措施

如能确保安全,可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 不要让产品进入下水道。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

收集和处置时不要产生粉尘。 扫掉和铲掉。 放入合适的封闭的容器中待处理。

6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第13节。

模块 7. 操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

避免接触皮肤和眼睛。 避免形成粉尘和气溶胶。避免曝露:使用前需要获得专门的指导。

在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。

7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

贮存在阴凉处。 使容器保持密闭,储存在干燥通风处。

建议的贮存温度: 2 - 8 °C

7.3 特定用途

无数据资料

模块 8. 接触控制和个体防护

8.1 容许浓度

最高容许浓度

没有已知的国家规定的暴露极限。

8.2 暴露控制

适当的技术控制

根据良好的工业卫生和安全规范进行操作。 休息前和工作结束时洗手。

个体防护设备

眼/面保护

带有防护边罩的安全眼镜符合 EN166要求请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟)

检测与批准的设备防护眼部。

皮肤保护

戴手套取 手套在使用前必须受检查。

请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品.

使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理. 请清洗并吹干双手

所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。

身体保护

全套防化学试剂工作服, 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。

呼吸系统防护

如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具,请使用全面罩式多功能微粒防毒面具N100型(US

)或P3型(EN

143)防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式,则使用全面罩式送风防毒

面具。 呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH(US)或CEN(EU)的呼吸器和零件。

模块 9. 理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

a) 外观与性状

形状: 固体

b) 气味

无数据资料

c) 气味阈值

无数据资料

d) pH值

无数据资料

e) 熔点/凝固点

无数据资料

f) 沸点、初沸点和沸程

无数据资料

g) 闪点

无数据资料

h) 蒸发速率

无数据资料

i) 易燃性(固体,气体)

无数据资料

j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度 无数据资料

k) 蒸气压

无数据资料

l) 蒸汽密度

无数据资料

m) 密度/相对密度

无数据资料

n) 水溶性

无数据资料

o) n-辛醇/水分配系数

无数据资料

p) 自燃温度

无数据资料

q) 分解温度

无数据资料

r) 粘度

无数据资料

模块 10. 稳定性和反应活性

10.1 反应性

无数据资料

10.2 稳定性

无数据资料

10.3 危险反应

无数据资料

10.4 应避免的条件

无数据资料

10.5 不相容的物质

无数据资料

10.6 危险的分解产物

其它分解产物 - 无数据资料

模块 11. 毒理学资料

11.1 毒理学影响的信息

急性毒性

半数致死剂量 (LD50) 经口 - 大鼠 - 2,147 mg/kg

备注: 行为的:运动力学变化(特异性测试) 行为的:抑制精神的

皮肤刺激或腐蚀

无数据资料

眼睛刺激或腐蚀

无数据资料

呼吸道或皮肤过敏

无数据资料

生殖细胞致突变性

活体试验表明有致突变效应

无数据资料

致癌性

致癌剂

可能的人类致癌物

IARC:

2B - 第2B组:可能对人类致癌 (Dacarbazine)

生殖毒性

无数据资料

特异性靶器官系统毒性(一次接触)

吸入 - 可能引起呼吸道刺激。

特异性靶器官系统毒性(反复接触)

无数据资料

吸入危险

无数据资料

潜在的健康影响

吸入 吸入有害。 引起呼吸道刺激。

摄入 误吞对人体有害。

皮肤 通过皮肤吸收有害。 造成皮肤刺激。

眼睛 造成严重眼刺激。

接触后的征兆和症状

食欲不振, 恶心, 呕吐

附加说明

化学物质毒性作用登记: NI3950000

模块 12. 生态学资料

12.1 生态毒性

无数据资料

12.2 持久性和降解性

无数据资料

12.3 潜在的生物累积性

无数据资料

12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

12.5 PBT 和 vPvB的结果评价

无数据资料

12.6 其它不良影响

无数据资料

模块 13. 废弃处置

13.1 废物处理方法

产品

与易燃溶剂相溶或者相混合,在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧

将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

受污染的容器和包装

按未用产品处置。

模块 14. 运输信息

14.1 联合国危险货物编号

欧洲陆运危规: - 国际海运危规: - 国际空运危规: -

14.2 联合国运输名称

欧洲陆运危规: 非危险货物

国际海运危规: 非危险货物

国际空运危规: 非危险货物

14.3 运输危险类别

欧洲陆运危规: - 国际海运危规: - 国际空运危规: -

14.4 包裹组

欧洲陆运危规: - 国际海运危规: - 国际空运危规: -

14.5 环境危险

欧洲陆运危规: 否 国际海运危规 国际空运危规: 否

海洋污染物(是/否): 否

14.6 对使用者的特别提醒

无数据资料

模块 15 - 法规信息

N/A

模块16 - 其他信息

N/A

制备方法与用途

达卡巴嗪是一种嘌呤前体类新型抗肿瘤药,能够干扰嘌呤的生物合成,并兼有烷化剂的作用。它对小鼠肉瘤-180、肺癌-755、黑色素瘤B16及白血病L-1210等均有抑制作用,主要在细胞周期的G2期发挥作用,影响RNA和蛋白质合成,其次影响DNA。

口服吸收不完全且个体差异大。一次静脉注射后,30分钟内达到峰值,6小时后消失,在6小时内约30%通过尿液排出。达卡巴嗪不能透过血-脑脊液屏障。

临床主要使用达卡巴嗪的枸橼酸盐形式,呈白色结晶粉末状,水溶液pH值为1.9~2.3。主要用于恶性黑色素瘤,疗效优于羟基脲,与长春碱、卡莫司汀合用可提高疗效。亦用于肺鳞癌和未分化癌、平滑肌肉瘤、纤维肉瘤等,对消化道肿瘤效果不佳。

药效学达卡巴嗪结构类似于嘌呤生物合成前体(图1),其生物作用与烷化剂相似,为细胞周期非特异性药物。对多种动物实验中的肿瘤有抑制作用,主要作用于G2期,RNA和蛋白质合成的抑制比DNA更大。

由于口服吸收不完全且变化不定,达卡巴嗪仅通过静脉注射给药。它在肝中经过N-去甲基作用成为单甲基形式,进一步代谢成氨基咪唑羧基酰胺(AIC)和重氮甲烷。活性的碳离子源自重氮甲烷。

达卡巴嗪具有双相血浆动力学特性,半衰期分别为19分钟及5小时。主要通过肾小管排泄,在6小时内约40%未改变形式排出,尿中主要代谢产物是AIC。

临床应用达卡巴嗪对播散的恶性黑色素瘤疗效优于其他抗癌药物。单剂治疗最为常用,亦可与BCG、转移因子及米尔法兰联合使用进行免疫化学联合治疗。此外,它在肺鳞癌、软组织肉瘤和恶性淋巴瘤等肿瘤中也有一定疗效。

注意事项- 有致突变或致畸作用,可能有致癌性,妊娠期禁用;

- 用药期间停止哺乳;

- 可能干扰诊断剂的血清尿素氮、碱性磷酸酶、丙氨酸氨基转移酶及门冬氨酸氨基转移酶水平;

- 水痘或带状疱疹患者禁止使用,避免活病毒疫苗接种;

- 肾功能损害和感染患者慎用;

- 用药期间应定期检查血尿素氮、肌酐、尿酸、血清胆红素、丙氨酸氨基转移酶、门冬氨酸氨基转移酶及乳酸脱氢酶。

达卡巴嗪为微黄色结晶或粉末状,熔点205℃(有报道在250-255℃分解)。易溶于酸,微溶于甲醇和乙醇,不溶于水。遇热易分解,对酸和光不稳定。

用途达卡巴嗪主要用于抗肿瘤治疗,尤其是恶性黑色素瘤、软组织肉瘤及某些类型的淋巴瘤等,对消化道癌疗效不佳。

生产方法达卡巴嗪的生产以氰乙酸乙酯为原料,通过加成、胺化、重氮化、偶合、还原、甲酰化、环合、中和、重氮化及缩合步骤制得。涉及中间体包括β-亚胺基-β-乙氧基丙酸乙酯盐酸盐、α-脒基乙酰胺盐酸盐、α-脒基-α-苯偶氮基乙酰胺盐酸盐和5-氨基咪唑-4-羧酰胺盐酸盐。

反应信息

-

作为反应物:参考文献:名称:10.1021/acs.molpharmaceut.4c00393摘要:DOI:10.1021/acs.molpharmaceut.4c00393

-

作为试剂:参考文献:名称:N-连接羟胺树脂:异羟肟酸的固相合成摘要:摘要 描述了一种用于异羟肟酸固相合成的新型羟胺树脂。各种异羟肟酸的固相合成说明了它的简便应用。通过用三氟乙酸处理在酸性条件下诱导裂解,提供高纯度和高产率的异羟肟酸。DOI:10.1080/00397910500278115

文献信息

-

ANTIBODIES TO NTB-A申请人:ARCA BIOPHARMA, INC.公开号:US20150376273A1公开(公告)日:2015-12-31Anti-NTB-A antibodies and antigen-binding fragments thereof, as well as pharmaceutical compositions comprising such antibodies and antigen-binding fragments are described. Also described are methods of using such antibodies and antigen-binding regions to bind NTB-A and treat diseases, such as hematologic malignancies, which are characterized by expression of NTB-A.

-

New metal-based drugs: spectral, electrochemical, DNA-binding and anticancer activity properties作者:Mustafa Çeşme、Harun Muslu、Mehmet Tumer、Özge Güngör、Mine Altunbek、Mustafa Culha、Aysegul GolcuDOI:10.1080/24701556.2021.2015385日期:——chemotherapy drug of dacarbazine (DAC) with Zn(II) ([Zn(DAC)2] 3H2O; NGDCM1) and Cu(II) ([Cu(DAC)ClH2O]; NGDCM2) were synthesized and characterized using analytical and spectroscopic techniques. The electrochemical behaviors of the obtained new compounds and the starting active substance DAC were examined in detail. The interaction of all compounds with fish sperm double-stranded deoxyribonucleic acid (FSdsDNA)摘要 抗肿瘤化疗药物达卡巴嗪 (DAC) 与 Zn(II) ([Zn(DAC) 2 ] 3H 2 O; NGDCM1) 和 Cu(II) ([Cu(DAC)ClH 2 O]; NGDCM2) 的配位化合物为使用分析和光谱技术合成和表征。详细研究了所得新化合物和起始活性物质 DAC 的电化学行为。通过测量所有化合物与鱼精子双链脱氧核糖核酸 (FSdsDNA) 的结合常数 ( K b) 到 FSdsDNA。此外,还进行了溴化乙锭 (EtBr) 的竞争结合荧光光谱研究。此外,研究了这两种化合物对人肺癌 (A549) 细胞的抗癌活性,并将它们的效果与其他具有抗肿瘤药物的金属(包括奥沙利铂和顺铂)进行了比较。

-

Electrospray ionization mass spectrometric study on the coordination behavior of dacarbazine towards transition metal ions作者:Christian G. Hartinger、Maria G. Ferri-Mendoza、Alexey A. Nazarov、Bernhard K. KepplerDOI:10.1016/j.poly.2005.12.022日期:2006.6The complexation properties of dacarbazine (dac), being a compound of interest for anticancer research, were studied by comparison of electrospray ionization mass spectra of isolated transition metal complexes and in situ-formed ones. Therefore, FeCl3 was reacted with dacarbazine at a molar ratio of 1: 1 while CoCl2, NiCl2 and cis-[RuCl2(dmso)(4)] were mixed with the ligand at a 1:2 ratio. The obtained dac complexes were isolated by precipitation and characterized by NMR, ESI-MS, IR and elemental analysis. In order to form complexes in situ, reaction mixtures of the metal salts and the Ru complex with dacarbazine were prepared at molar ratios of both 1:1 and 1:2. Comparison of the data for isolated and in situ-prepared complexes revealed that Fe(Ill) forms slowly but exclusively a complex of the [Fe(dac)(2)] type (independent of the ratio between the iron salt and dacarbazine) while incubation of the Ru(II) complex cis-[RuCl2(dmso)(4)] with dacarbazine yields a mixture of [Ru(dac)] and [Ru(dac)(2)] type complexes. The exchange of dmso ligands by dacarbazine was found to proceed rather slowly. In contrast, the complexation of Ni(II) and Co(II) towards dacarbazine was much faster and the reaction of dacarbazine with CoCl2 delivers only a [Co(dac)](2) type complex. whereas coordination compounds with Ni(II) were identified to be of [Ni(dac)] and [Ni(dac)(2)] types when being incubated at molar ratios Ni:dac of 1:1 and 1:2, respectively. (c) 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved.

表征谱图

-

氢谱1HNMR

-

质谱MS

-

碳谱13CNMR

-

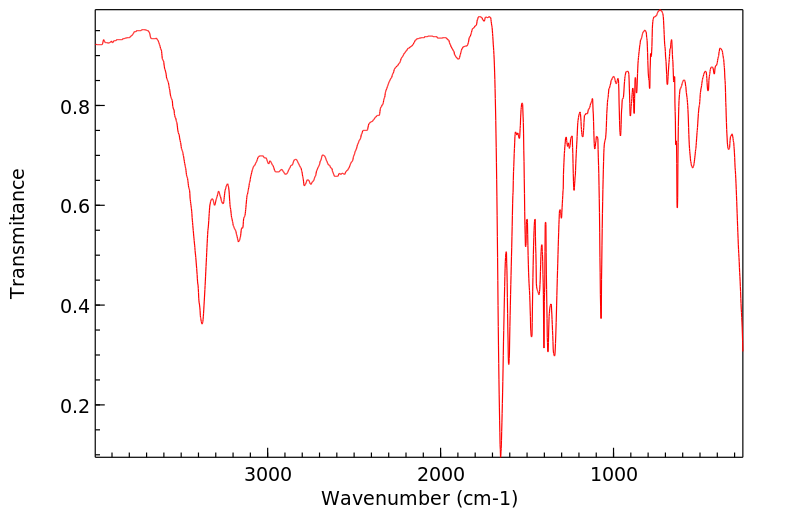

红外IR

-

拉曼Raman

-

峰位数据

-

峰位匹配

-

表征信息