乙蒜素 | 682-91-7

-

物化性质

-

计算性质

-

ADMET

-

安全信息

-

SDS

-

制备方法与用途

-

上下游信息

-

文献信息

-

表征谱图

-

同类化合物

-

相关功能分类

-

相关结构分类

物化性质

-

沸点:56 °C(Press: 0.2 Torr)

-

密度:1.190±0.06 g/cm3(Predicted)

-

溶解度:溶于氯仿

-

稳定性/保质期:

- 挥发性强,具有大蒜特有的臭味。

- 是一种可燃性的液体,对皮肤有一定的刺激作用。

计算性质

-

辛醇/水分配系数(LogP):0.8

-

重原子数:8

-

可旋转键数:3

-

环数:0.0

-

sp3杂化的碳原子比例:1.0

-

拓扑面积:67.8

-

氢给体数:0

-

氢受体数:3

安全信息

-

海关编码:2930909051

-

储存条件:贮运时不能与铁、锌、铝等金属容器或碱性物质直接接触,以免其杀菌作用失效。应密封贮藏,并置于干燥、通风处,避免日晒,远离火源,以防着火燃烧。

SDS

制备方法与用途

乙蒜素纯品为无色油状透明液体,加热至130~140℃会分解。它易溶于乙醚、氯仿、乙醇和冰醋酸等有机溶剂,在室温水中溶解度为1.2%。工业品呈现微黄色油状透明液体,带有大蒜臭味,并对温血动物具有中等毒性。

作用机制乙蒜素通过与菌体内的含巯基物质结合,抑制其正常代谢来发挥杀菌效果。

作用该化合物的抗菌谱广泛,在1~100毫克/升浓度下能有效抑制多种真菌和细菌,包括棉花炭疽菌、立枯菌、枯萎菌、黄萎菌、水稻白叶枯菌、稻瘟菌、恶苗菌、甘薯黑斑菌、麦类赤霉菌、条纹菌、腥黑穗菌、苹果炭疽菌和黄瓜蔓割菌等。此外,乙蒜素还能刺激植物生长,使处理后的种子出苗快且幼苗健壮。

毒性大鼠急性经口LD₅₀为140mg/kg。它对皮肤和黏膜有较强的刺激作用,并不具备致畸、致癌或致突变性。

化学性质纯品为无色或微黄色油状液体,工业品则为淡黄色透明液,具有大蒜臭味且具有一定挥发性。其沸点分别为56℃/26.6Pa、80~81℃/66.7Pa和102℃/266.7Pa;相对密度在20℃时为1.1987;折射率为n₂₀¹₄⁰八一。乙蒜素易溶于乙醇、乙醚、氯仿及乙酸等有机溶剂,稍溶于水(1.2%)。加热至130~140℃或遇铁和碱性物质时会分解,具有强腐蚀性和可燃性。

用途作为广谱杀菌剂,乙蒜素可用于多种作物病原菌的抑制。例如用于棉花种子处理、叶面喷雾或灌根;也可防治水稻烂秧、恶苗病、稻瘟病及甘薯黑斑病等。此外,它还能防治麦类条纹病、小麦腥黑穗病、苹果银叶病以及大豆紫斑病和家蚕白僵病。

生产方法一种生产乙蒜素的方法是将硫化钠水溶液与硫黄粉在80-100℃反应制成二硫化二钠溶液,再于50-60℃通入氯乙烷。最终温度控制在80-90℃,分出二乙基二硫化物后加入冰醋酸,在40-55℃下用40%硝酸进行氧化处理。

另一种方法是首先将硫化钠用水溶解,并按1:1的比例与硫黄粉投料反应,温度控制在80~95℃,保温1小时。然后在此基础上进行烷基化反应,通入氯乙烷,温度保持75~90℃,压力为1.18×10⁵Pa~1.37×10⁵Pa,并按二硫化二钠:氯乙烷=1:2的比例投料。最后,将合成的水溶液冷却、静置分水处理后进行氧化处理,得到相应的抗菌剂402。

上下游信息

-

上游原料

中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量 1-乙基亚磺酰硫基乙烷 ethyl ethanethiosulfinate 18542-39-7 C4H10OS2 138.255

反应信息

-

作为反应物:描述:参考文献:名称:Organic sulfur chemistry. IX. Chemistry of thiolsulfonates and related derivatives. Nucleophilic reactions on sulfenyl sulfur摘要:DOI:10.1021/jo00801a017

-

作为产物:参考文献:名称:一种乙蒜素的合成方法摘要:一种乙蒜素的合成方法:将硫化钠配制成65%的水溶液,注入反应釜内,加入硫黄粉,不断搅拌,采用水浴加热的方式,迅速将反应釜温度升高到70-90℃,并继续搅拌、保温2-4小时,待硫磺全部溶解,表明反应结束,形成二硫化二钠溶液。将反应釜降温至50~60℃,向溶液中注入氯乙烷,并不断搅拌,同时将反应釜内温度升至80~90℃。氯乙烷注入完毕,保温并持续搅拌反应1-2小时。氧化将反应釜降温至40~50℃,向溶液中加入冰醋酸,并混合均匀,再慢慢加入98%硝酸,进行氧化反应0.5-1小时,然后降至常温,静置分离,即得乙蒜素。本发明所用的原料均为化工原料,而且原料来源丰富,不占用农产品资源和有限的耕地资源,同时,工艺比较简单,利于推广应用。公开号:CN105523980A

文献信息

-

Synthesis and characterization of isotopically labelled drugs作者:Frans M. Kaspersen、Jan F. Vader、Carel W. Funke、Eric M. G. SperlingDOI:10.1002/recl.19931120218日期:——The article describes approaches for the synthesis and analysis of isotopically (2H, 3H, 13C, 14C, 35S) labelled drugs necessary for the development of a pharmacologically active compound into a registered drug.本文介绍了合成和分析同位素(2 H,3 H,13 C,14 C,35 S)标记药物的方法,这些药物是将药理活性化合物发展为注册药物所必需的。

-

Photooxidations of sulfenic acid derivatives 2. A remarkable solvent effect on the reactions of singlet oxygen with disulfides作者:Edward L. Clennan、Dongyi Wang、Houwen Zhang、Christine H. CliftonDOI:10.1016/s0040-4039(00)76951-6日期:1994.7Photooxidations of a series of 9 disulfides reveal that the thiosulfinate/thiosulfonate product ratios can be dramatically influenced by the nature of the solvent. The unique ability of methanol to influence this ratio is attributed to nucleophilic addition to a thiopersulfoxide intermediate.

-

Tunable and Practical Synthesis of Thiosulfonates and Disulfides from Sulfonyl Chlorides in the Presence of Tetrabutylammonium Iodide作者:Yong Zheng、Feng-Ling Qing、Yangen Huang、Xiu-Hua XuDOI:10.1002/adsc.201600633日期:2016.11.3practical synthesis of electrophilic sulfenylating reagents, thiosulfonates and disulfides, from inexpensive and easily available sulfonyl chlorides, has been developed. By appropriate choice of solvents, the reaction of sulfonyl chlorides and tetrabutylammonium iodide gave the target products in good to excellent yields, respectively. These transformations probably proceed through a reducing–coupling

-

Eosin-Mediated Alkylsulfonyl Cyanation of Olefins作者:Vincent Pirenne、Gülbin Kurtay、Silvia Voci、Laurent Bouffier、Neso Sojic、Frédéric Robert、Dario M. Bassani、Yannick LandaisDOI:10.1021/acs.orglett.8b01828日期:2018.8.3Eosin-Y (EY)-mediated alkylsulfonyl cyanation of olefins was shown to afford alkylsulfonyl nitriles in good yields. On the basis of transient absorption spectroscopy, the reaction was shown to proceed via photoinduced electron transfer from 3EY* to an O-cyanated derivative of the photocatalyst, formed in situ, with generation of the corresponding sulfinate that is oxidized by EY•.+ into a sulfonyl

-

Pathways and Substrate Specificity of DMSP Catabolism in Marine Bacteria of the<i>Roseobacter</i>Clade作者:Jeroen S. Dickschat、Claudia Zell、Nelson L. BrockDOI:10.1002/cbic.200900668日期:2010.2.15Sulfur cycle: Catabolism of the algal metabolite dimethylsulfoniopropionate (DMSP) by marine bacteria of the Roseobacter clade resulted in the production of MeSH or the climatically relevant Me2S. Feeding of [2H6]DMSP and derivatives led to the production of novel S and Se volatiles, thus giving insight into the substrate specificities of the participating enzymes and the ratio of the two competing

表征谱图

-

氢谱1HNMR

-

质谱MS

-

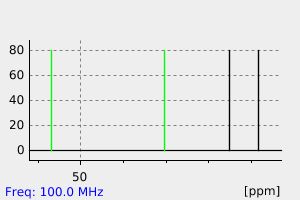

碳谱13CNMR

-

红外IR

-

拉曼Raman

-

峰位数据

-

峰位匹配

-

表征信息