邻二甲苯 | 95-47-6

-

物化性质

-

计算性质

-

ADMET

-

安全信息

-

SDS

-

制备方法与用途

-

上下游信息

-

文献信息

-

表征谱图

-

同类化合物

-

相关功能分类

-

相关结构分类

物化性质

-

熔点:-26--23 °C (lit.)

-

沸点:143-145 °C (lit.)

-

密度:0.879 g/mL at 20 °C (lit.)

-

蒸气密度:3.7 (vs air)

-

闪点:90 °F

-

溶解度:水:25°C时部分可溶0.1705 g/L

-

最大波长(λmax):λ: 288 nm Amax: 1.00λ: 300 nm Amax: 0.40λ: 325 nm Amax: 0.05λ: 350-400 nm Amax: 0.01

-

介电常数:2.5699999999999998

-

暴露限值:NIOSH REL: 100 ppm (435 mg/m3), STEL 150 ppm (655 mg/m3), IDLH 900 ppm; OSHA PEL: TWA 100 ppm; ACGIH TLV: TWA 100 ppm, STEL 150 ppm (adopted).

-

LogP:3.16 at 20℃

-

物理描述:O-xylene appears as a colorless watery liquid with a sweet odor. Less dense than water. Insoluble in water. Irritating vapor. (USCG, 1999)

-

颜色/状态:Colorless liquid

-

气味:Sweet

-

蒸汽密度:3.66 (NTP, 1992) (Relative to Air)

-

蒸汽压力:6.65 mm Hg at 25 °C /extrapolated/

-

亨利常数:0.01 atm-m3/mole

-

大气OH速率常数:1.37e-11 cm3/molecule*sec

-

稳定性/保质期:

-

自燃温度:867 °F (463 °C)

-

分解:Hazardous decomposition products formed under fire conditions - Carbon oxides.

-

粘度:0.760 mPa.s at 25 °C

-

腐蚀性:No reaction with common materials

-

燃烧热:-17,558 Btu/lb = -9754.7 cal/g = -408.41 X 105 J/kg

-

汽化热:43.43 kJ/mol at 25 °C; 36.24 kJ/mol at 144.5 °C

-

表面张力:29.76 dynes/cm at 25 °C

-

电离电位:8.56 eV

-

气味阈值:0.05 ppm

-

折光率:Index of refraction: 1.5058 at 20 °C/D

-

相对蒸发率:9.2 (Ether = 1)

-

保留指数:862;881.8;871;863;863;877.7;903.66;876;867.9;872.3;876.7;877;877;875.31;875.68;875;875.88;875.89;876;887;895;874.6;875.6;881.3;870.77;874.14;876.31;875;875.12;874;871.9;873.4;874.2;874.6;875.7;878.7;879.4;918;882;900;877.4;878.32;890.3;880;883.8;892.9;877.4;877.6;877.8;878;878.1;880;877;878;889;889;878;889.8;895.6;888.8;888.8;889.8;887.3;888;889;874;879.6;889;895;889;889;889;889;885;893;905;881;885;888;890;891;877.6;878.1;882.2;885;900;890;896;903;875;890.3;896.4;903.2;881;881;895;887;887;896;900;878.9;883;881;883;876;882;890;888;878.3;878;874.3;884;882;889.5;881.8;894.8;871;873;880.2;869.52;877.7;878;890;887;886;877.74;874.9;881;877;877.2;885.8;890.4;883;875;878;886;892;895;882;890;855;875;885.7;886;875;881;879;885;889;890;895;896;883;869;872;892;895;879;878;876;876;888.2;894.8;894.9;896.4;889;866;876;875.6;884;877;871;879;885;874;880;884;875;894;880;900;894

计算性质

-

辛醇/水分配系数(LogP):3.1

-

重原子数:8

-

可旋转键数:0

-

环数:1.0

-

sp3杂化的碳原子比例:0.25

-

拓扑面积:0

-

氢给体数:0

-

氢受体数:0

ADMET

安全信息

-

职业暴露等级:A

-

职业暴露限值:TWA: 100 ppm (435 mg/m3), STEL: 150 ppm (655 mg/m3)

-

TSCA:Yes

-

危险等级:3

-

立即威胁生命和健康浓度:900 ppm

-

危险品标志:Xn,F,T

-

安全说明:S16,S25,S36/37,S45,S7

-

危险类别码:R38,R20/21,R10,R11,R23/24/25,R39/23/24/25

-

WGK Germany:2

-

海关编码:2902410000

-

危险品运输编号:UN 1307 3/PG 3

-

危险类别:3

-

RTECS号:ZE2450000

-

包装等级:II

-

危险标志:GHS02,GHS07,GHS08

-

危险性描述:H226,H304,H312 + H332,H315,H319,H335,H412

-

危险性防范说明:P210,P261,P273,P301 + P310,P302 + P352 + P312,P331

-

储存条件:储存于阴凉、通风良好的库房中,并远离火源和热源,库温不宜超过37℃。确保容器密封,并与氧化剂分开存放,避免混合储存。使用防爆型照明和通风设施,禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应配备泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

SDS

| 国标编号: | 33535 |

| CAS: | 95-47-6 |

| 中文名称: | 1,2-二甲苯 |

| 英文名称: | 1,2-xylene;o-xylene |

| 别 名: | 邻二甲苯 |

| 分子式: | C 8 H 10 ;C 6 H 4 (CH 3 ) 2 |

| 分子量: | 106.17 |

| 熔 点: | -25.5℃ 沸点:144.4? |

| 密 度: | 相对密度(水=1)0.88; |

| 蒸汽压: | 30℃ |

| 溶解性: | 不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂 |

| 稳定性: | 稳定 |

| 外观与性状: | 无色透明液体,有类似甲苯的气味 |

| 危险标记: | 7(易燃液体) |

| 用 途: | 主要用作溶剂和用于合成涂料 |

2.对环境的影响:

一、健康危害

侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。 健康危害:二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用,高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。 急性中毒:短期内吸入较高浓度核武器中可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷,有的有癔病样发作。 慢性影响:长期接触有神经衰弱综合征,女工有月经异常,工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。

二、毒理学资料及环境行为

毒性:属低毒类。 急性毒性:LD501364mg/kg(小鼠静脉) 生殖毒性:大鼠吸入最低中毒浓度(TDL0):1500mg/m3,24小时(孕7~14天用药),有胚胎毒性。

污染来源:二甲苯是重要的化工原料,有机合成、合成橡胶、油漆和染料、合成纤维、石油加工、制药、纤维素等生产工厂的废水废气,以及生产设备不密封和车间通风换气,是环境中二甲苯的主要来源。运输、贮存过程中的翻车、泄漏,火灾也会造成意外污染事故。 代谢和降解:在人和动物体内,吸入的二甲苯除3%~6%被直接呼出外,二甲苯的三种异构体都有代谢为相应的苯甲酸(60%的邻-二甲苯、80%~90%的间、对-二甲苯),然后这些酸与葡萄糖醛酸和甘氨酸起反应。在这个过程中,大量邻-苯甲酸与葡萄粮醛酸结合,而对-苯甲酸必乎完全与甘氨酸结合生成相应的甲基马尿酸而排出体外。与此同时,可能少量形成相应的二甲苯酚(酚类)与氢化2-甲基-3-羟基苯甲酸(2%以下)。 残留与蓄积:在职业性接触中,二甲苯主要经呼吸道进入身体。对全部二甲苯的异构体而言,由肺吸收其蒸气的情况相同,总量达60%~70%,在整个的接触时期中,这个吸收量比较恒定。二甲苯溶液可经完整皮肤以平均吸收率为2.25µg/(cm3·min)(范围0.7~4.3µg/(cm3·min))被吸收,二甲苯蒸气的经皮吸收与直接接触液体相比是微不足道的。二甲苯的残留和蓄积并不严重,上面我们已经说过进入人体的二甲苯,可以在人体的NADP(转酶II)和NAD(转酶I)存在下生成甲基苯甲酸,然后与甘氨酸结合形成甲基马尿酸在18小时内几乎全部排出体外。即使是吸入后残留在肺部的3%-6%的二甲苯,也在接触后的3小时内(半衰期为0.5~1小时)全部被呼出体外。评价接触二甲苯的残留试验,主要是测定尿内甲基马尿酸的含量,也有人建议测定咱出气体中或血液中二甲苯的含量,但后者的结果往往并不准确。由于甲基马尿酸并不天然存在于尿中,又由于它几乎是全部滞留的二甲苯代谢物,因而测定它的存在是最好的二甲苯接触试验的确证。二甲苯能相当持久地存在于饮水中。自来水中二甲苯的浓度为5mg/L时,其气味强度相当于5级,二甲苯的特有气味则要过7至8天才能消失;气味强度为3级时则需4至5天。河水中二甲苯的气味保持的时间较短,这与起始浓度的高低有关,一般可保留3至5天。 迁移转化:二甲苯主要由原油在石油化工过程中制造,它广泛用于颜料、油漆等的稀释剂,印刷、橡胶、皮革工业的溶剂。作为清洁剂和去油污剂,航空燃料的一种成分,化学工厂和合成纤维工业的原材料和中间物质,以及织物的纸张的涂料和浸渍料。二甲苯可通过机械排风和通风设备排入大气而造成污染。一座精炼油厂排放入大气的二甲苯高达13.18~1145g/h,二甲苯可随其生产和使用单位所排入的废水进入水体,生产1吨二甲苯,一般排出含二甲苯300~1000mg/L的废水2立方米。由于二甲苯在水溶液中挥发的趋势较强,因此可以认为其在地表水中不是持久性的污染物。二甲苯在环境中也可以生物降解,但这种过程的速度比挥发过程的速率低得多。挥发到空中的二甲苯也可能被光解,这是它的主要迁移转化过程。二甲苯由呼气和代谢物从人体排出的速度很快,在接触停止18小时内几乎全部排出体外,二甲苯能相当持久的存在于饮水中。由于二甲苯在水溶液中挥发性较强,因此,可以认为其在地表水中不是持久性污染物。二甲苯在环境中也可以生物降解和化学降解,但其速度比挥发低得多,挥发到空气中的二甲苯可被光解。可与氧化剂反应,高浓度气体与空气混合发生爆炸。二甲苯有中等程度的燃烧危险。由于其蒸气比空气重,燃烧时火焰沿地面扩散。二甲苯易挥发,发生事故现场会弥漫着二甲苯的特殊芳香味,倾泄入水中的二甲苯可漂浮在水面上,或呈油状物分布在水面,可造成鱼类和水生生物的死亡。 危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快,容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重,能在较低处扩散至相当远的地方,遇明火会引着回燃。 燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。

3.现场应急监测方法:

气体检测管法;便携式气相色谱法;水质检测管法快速检测管法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编气体速测管(北京劳保所产品、德国德尔格公司产品)

4.实验室监测方法:

| 监测方法 | 来源 | 类别 |

| 气相色谱法 | GB11890-89 | 水质 |

| 气相色谱法 | GB/T14677-93 | 空气 |

| 无泵型采样气相色谱法 | WS/T153-1999 | 作业场所空气 |

| 气相色谱法 | 《固体废弃物试验与分析评价手册》中国环境监测总站等译 | 固体废弃物 |

| 色谱/质谱法 | 美国EPA524.2方法 | 水质 |

5.环境标准:

| 中国(TJ36-79) | 车间空气中有害物质的最高容许浓度 | 100mg/m 3 (二甲苯) |

| 中国(TJ36-79) | 居住区大气中有害物质的最高容许浓度 | 0.30mg/m 3 (一次值、二甲苯) |

| 中国(GB16297-1996) | 大气污染物综合排放标准(二甲苯) | ①最高允许排放浓度(mg/m 3 ): 70(表2);90(表1) ②最高允许排放速率(kg/h): 二级1.0~10(表2);1.2~12(表1) 三级1.5~15(表2);1.8~18(表1) ③无组织排放监控浓度限值: 1.2mg/m 3 (表2);1.5mg/m 3 (表1) |

| 中国(待颁布) | 饮用水源中有害物质的最高容许浓度 | 0.5mg/L(二甲苯) |

| 中国(GHZB1-1999) | 地表水环境质量标准(I、II、III类水域特定值) | 0.5mg/L(二甲苯) |

| 中国(GB8978-1996) | 污水综合排放标准 | 一级:0.4mg/L 二级:0.6mg/L 三级:1.0mg/L |

6.应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。迅速将被二甲苯污染的土壤收集起来,转移到安全地带。对污染地带沿地面加强通风,蒸发残液,排除蒸气。迅速筑坝,切断受污染水体的流动,并用围栏等限制水面二甲苯的扩散。

二、防护措施

呼吸系统防护:空气中浓度较高时,佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 身体防护:穿防毒物渗透工作服。 手防护:戴橡胶手套。 其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

三、急救措施

皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:饮足量水,催吐。就医。

制备方法与用途

二甲苯是苯环上两个氢原子被两个甲基取代的芳香烃,分为邻二甲苯、间二甲苯和对二甲苯三种异构体。工业品为这三种异构体的混合物,其中邻二甲苯占10%,间二甲苯占70%,对二甲苯占20%。在焦化工业中,它是粗苯精制产品之一。邻二甲苯(OX)主要通过混合二甲苯分离获得,具体包括联产法、裂解汽油法和重整油与裂解汽油联合生产等路线。

化学性质 二甲苯为无色易燃液体;邻、间、对二甲苯的熔点分别为-25.2℃、-47.9℃和13.3℃,沸点分别为144.4℃、138.6℃和139.1℃。它可与乙醇、乙醚、丙酮和苯混溶,不溶于水。 用途 邻二甲苯是制造杀菌剂灭锈胺、四氯苯肽和除草剂苄嘧磺隆的重要原料,并用以生产邻甲基苯甲酸作为中间体。间二甲苯主要用作化工原料和溶剂,可用于生产苯酐、染料、杀虫剂和药物(如维生素等),也可作为航空汽油添加剂。 生产方法 工业上采用超精馏的方法从混合二甲苯中分离出邻二甲苯。首先需将100~150块塔板的精馏塔用于分离邻二甲苯和乙苯,再进一步分离得到纯的邻二甲苯。

物理性质与危险性

- 类别:易燃液体

- 毒性分级:中毒

-

急性毒性:

- 口服-大鼠LD50: 5000 毫克/公斤

- 腹注-小鼠LD50: 1364 毫克/公斤

- 爆炸物危险特性:与空气混合可爆

- 可燃性危险特性:明火、受热或在氧化剂存在下燃烧,产生刺激烟雾

-

储运特性:

- 库房通风低温干燥

- 轻装轻卸

- 存放于远离酸类和氧化剂的地方

灭火方法

职业标准

- TWA:100 PPM (440 毫克/立方米)

- STEL:150 PPM (655 毫克/立方米)

上下游信息

-

上游原料

中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量 1,2,4-三甲基苯 1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6 C9H12 120.194 甲苯 toluene 108-88-3 C7H8 92.1405 五甲基苯 pentamethylbenzene, 700-12-9 C11H16 148.248 六甲基苯 Hexamethylbenzene 87-85-4 C12H18 162.275 对二甲苯 para-xylene 106-42-3 C8H10 106.167 间二甲苯 m-xylene 108-38-3 C8H10 106.167 均三甲苯 1,3,5-trimethyl-benzene 108-67-8 C9H12 120.194 2-甲苯基甲硫醇 2-methylbenzyl mercaptan 7341-24-4 C8H10S 138.233 邻甲基苄醇 2-methyl-benzyl alcohol 89-95-2 C8H10O 122.167 2-甲基苯甲醛 2-methylphenyl aldehyde 529-20-4 C8H8O 120.151 1-(氟甲基)-2-甲基苯 1-(fluoromethyl)-2-methylbenzene 62037-88-1 C8H9F 124.158 邻甲基苯腈 2-Methylbenzonitrile 529-19-1 C8H7N 117.15 2-甲基苄溴 2-methylbenzyl bromide 89-92-9 C8H9Br 185.063 邻甲基氯化苄 1-chloromethyl-2-methylbenzene 552-45-4 C8H9Cl 140.612 邻苯二甲醇 phthalyl alcohol 612-14-6 C8H10O2 138.166 1,2-二(溴甲基)苯 α,α'-dibromo-o-xylene 91-13-4 C8H8Br2 263.96 苯并环丁烯 benzocyclobutene 694-87-1 C8H8 104.152 邻二氯苄 o-Xylylene dichloride 612-12-4 C8H8Cl2 175.058 - 1

- 2

-

下游产品

中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量 三甲苯 1,2,3-trimethylbenzene 526-73-8 C9H12 120.194 1,2,4-三甲基苯 1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6 C9H12 120.194 1,2,4,5-四甲苯 1,2,4,5-tetramethylbenzene 95-93-2 C10H14 134.221 甲苯 toluene 108-88-3 C7H8 92.1405 1,2,3,5-四甲基苯 1,2,3,5-Tetramethylbenzene 527-53-7 C10H14 134.221 四甲基萘 1,2,3,4-Tetramethylbenzene 488-23-3 C10H14 134.221 五甲基苯 pentamethylbenzene, 700-12-9 C11H16 148.248 六甲基苯 Hexamethylbenzene 87-85-4 C12H18 162.275 对二甲苯 para-xylene 106-42-3 C8H10 106.167 间二甲苯 m-xylene 108-38-3 C8H10 106.167 均三甲苯 1,3,5-trimethyl-benzene 108-67-8 C9H12 120.194 3-乙基甲苯 2-Ethyltoluene 611-14-3 C9H12 120.194 邻甲基苄醇 2-methyl-benzyl alcohol 89-95-2 C8H10O 122.167 2-甲苯基甲硫醇 2-methylbenzyl mercaptan 7341-24-4 C8H10S 138.233 2-甲基苯乙烯 1-methyl-2-vinyl-benzene 611-15-4 C9H10 118.178 2-甲基苯甲醛 2-methylphenyl aldehyde 529-20-4 C8H8O 120.151 1-(氟甲基)-2-甲基苯 1-(fluoromethyl)-2-methylbenzene 62037-88-1 C8H9F 124.158 邻甲基苯腈 2-Methylbenzonitrile 529-19-1 C8H7N 117.15 2-甲基苄溴 2-methylbenzyl bromide 89-92-9 C8H9Br 185.063 1-(碘甲基)-2-甲基苯 1-iodomethyl-2-methylbenzene 35509-93-4 C8H9I 232.064 邻甲基氯化苄 1-chloromethyl-2-methylbenzene 552-45-4 C8H9Cl 140.612 邻二乙苯 1,2-Diethylbenzene 135-01-3 C10H14 134.221 邻苯二甲醇 phthalyl alcohol 612-14-6 C8H10O2 138.166 邻苯二甲醛 Phthalaldehyde 643-79-8 C8H6O2 134.134 邻亚二甲苯二胺 1,2-benzenedimethanamine 17300-02-6 C8H12N2 136.197 1,2-二氰基苯 phthalonitrile 91-15-6 C8H4N2 128.133 1,2-二(溴甲基)苯 α,α'-dibromo-o-xylene 91-13-4 C8H8Br2 263.96 苯并环丁烯 benzocyclobutene 694-87-1 C8H8 104.152 邻二氯苄 o-Xylylene dichloride 612-12-4 C8H8Cl2 175.058 2,3-二甲基萘 2,3-dimethylnaphthalene 581-40-8 C12H12 156.227 - 1

- 2

- 3

反应信息

-

作为反应物:参考文献:名称:一种邻甲酰基苯甲酸的合成方法摘要:一种邻甲酰基苯甲酸的合成方法,包括以下步骤:(1)取20mL邻二甲基苯置于反应釜中,将反应釜加热至130‑135℃,依次加入DMF、催化剂及助催化剂,(2)将反应液降温至室温,得到的透明无色晶体即为邻甲基苯甲腈,(3)将邻甲基苯甲腈置于反应釜中,加热至110‑115℃,加入DMF、催化剂及助催化剂,控制氧气通入量为900mL/min,氢气通入量为100mL/min,反应2‑3h,将得到的白色晶体状粉末在酸性条件下水解即可得到邻甲酰基苯甲酸;通过邻二甲苯常压下液相氨氧化一步法合成邻甲基苯甲腈,再通过邻甲基苯甲腈进一步氧化合成邻甲酰基苯甲酸,收率高,产品的纯度高,对设备的要求低。公开号:CN110526812A

-

作为产物:描述:参考文献:名称:Piccard, Chemische Berichte, 1879, vol. 12, p. 577摘要:DOI:

-

作为试剂:参考文献:名称:苯甲醛致死剂的电化学氧化。邻二甲苯摘要:DOI:10.1002/hlca.19270100104

文献信息

-

Selective aerobic oxidation of para-xylene in sub- and supercritical water. Part 1. Comparison with ortho-xylene and the role of the catalyst作者:Eduardo Pérez、Joan Fraga-Dubreuil、Eduardo García-Verdugo、Paul A. Hamley、W. Barry Thomas、Duncan Housley、Walt Partenheimer、Martyn PoliakoffDOI:10.1039/c1gc15137a日期:——The selective, continuous, aerobic oxidations of para-xylene (pX) and ortho-xylene (oX) were performed in an identical fashion in supercritical water. The xylenes were oxidized without a catalyst and with hydrobromic acid, cobalt(II) and manganese(II) bromide catalysts. The conversions and yields to phthalic acid (OA) from oX were always significantly higher than those for terephthalic acid (TA) from选择性,连续,有氧 氧化 的 对二甲苯 (X) 和 邻二甲苯 (牛)以相同的方式在超临界状态下执行 水。这二甲苯 被氧化而没有 催化剂 与 氢溴酸, 钴(II) 和 锰(II),溴化 催化剂。的转化率和收益邻苯二甲酸 (OA)来自 牛 总是大大高于 对苯二甲酸 (TA) 从 X。的形成一氧化碳2 明显更高 X 比 牛 尽管获得了更高的转化率 牛。这些结果是出乎意料的,因为文献教导说热和热催化 OA的脱羧比 TA。出众的产量牛 与较低的稳态浓度一致 羟 自由基,OH˙由于内部的协同攻击 过氧化物 与 牛 甲基。这种机制形成了邻苯二甲酸酯 直接来自 邻甲苯甲醛 (OTOL)与观察到的一致 原甲酸 (OTA)在 牛 比 对甲苯甲酸, PTA, 在 X 氧化作用。这种机制还降低了芳香酸的稳态浓度,这与观察到的更低苯甲酸 和 一氧化碳2产量。总体而言,结果表明金属催化剂 可以扮演多个角色,从而为发现新事物提供了机会

-

Metal-Free Intermolecular Oxidative C–N Bond Formation via Tandem C–H and N–H Bond Functionalization作者:Abhishek A. Kantak、Shathaverdhan Potavathri、Rose A. Barham、Kaitlyn M. Romano、Brenton DeBoefDOI:10.1021/ja2087085日期:2011.12.14development of a novel intermolecular oxidative amination reaction, a synthetic transformation that involves the simultaneous functionalization of both a N-H and C-H bond, is described. The process, which is mediated by an I(III) oxidant and contains no metal catalysts, provides a rapid and green method for synthesizing protected anilines from simple arenes and phthalimide. Mechanistic investigations

-

Direct arylation of strong aliphatic C–H bonds作者:Ian B. Perry、Thomas F. Brewer、Patrick J. Sarver、Danielle M. Schultz、Daniel A. DiRocco、David W. C. MacMillanDOI:10.1038/s41586-018-0366-x日期:2018.8C(sp3)–heteroatom bonds from strong C–H bonds has been reported6,7. Additionally, valuable technologies have been developed for the formation of carbon–carbon bonds from the corresponding C(sp3)–H bonds via substrate-directed transition-metal C–H insertion8, undirected C–H insertion by captodative rhodium carbenoid complexes9, or hydrogen atom transfer from weak, hydridic C–H bonds by electrophilic尽管过渡金属催化的交叉偶联方法取得了广泛的成功,但 sp3 杂化碳原子的反应仍然存在相当大的局限性,大多数方法依赖于预官能化的烷基金属或溴化物偶联伙伴 1,2。尽管使用天然官能团(例如,羧酸、烯烃和醇)通过扩大潜在原料的范围提高了此类转化的整体效率3-5,但碳氢(C-H)键的直接官能化——有机分子中最丰富的部分——代表了一种更理想的分子构建方法。近年来,已经报道了从强 C-H 键形成 C(sp3)-杂原子键的一系列令人印象深刻的反应6,7。此外,已经开发出有价值的技术,用于通过底物导向的过渡金属 C-H 插入 8、通过捕获性铑卡宾配合物 9 的非定向 C-H 插入或氢原子转移从相应的 C(sp3)-H 键形成碳-碳键通过亲电开壳物质 10-14 从弱的氢化 C-H 键中提取。尽管取得了这些进展,但尚未实现用于将强中性 C(sp3)-H 键与芳基亲电试剂偶联的温和通用平台。在这里,我们描述了

-

Friedel-Crafts Reaction of Benzyl Fluorides: Selective Activation of CF Bonds as Enabled by Hydrogen Bonding作者:Pier Alexandre Champagne、Yasmine Benhassine、Justine Desroches、Jean-François PaquinDOI:10.1002/anie.201406088日期:2014.12.8Friedel–Crafts benzylation of arenes with benzyl fluorides has been developed. The reaction produces 1,1‐diaryl alkanes in good yield under mild conditions without the need for a transition metal or a strong Lewis acid. A mechanism involving activation of the CF bond through hydrogen bonding is proposed. This mode of activation enables the selective reaction of benzylic CF bonds in the presence of other benzylic

-

Hydrogenation of arenes, nitroarenes, and alkenes catalyzed by rhodium nanoparticles supported on natural nanozeolite clinoptilolite作者:Seyed Meysam Baghbanian、Maryam Farhang、Seyed Mohammad Vahdat、Mahmood TajbakhshDOI:10.1016/j.molcata.2015.06.029日期:2015.10Nanozeolite clinoptilolite supported rhodium nanoparticles (Rh/NZ-CP) has been prepared and characterized by a variety of techniques, including XRD, BET, TEM, EDX, ICP-OES and XPS analysis. This nanomaterial contains 2 wt% Rh in the range of 5–20 nm metallic nanoparticles distributed on nanozeolite. The catalytic performance of Rh/NZ-CP was evaluated by the hydrogenation of arenes, nitroarenes, and alkenes under

表征谱图

-

氢谱1HNMR

-

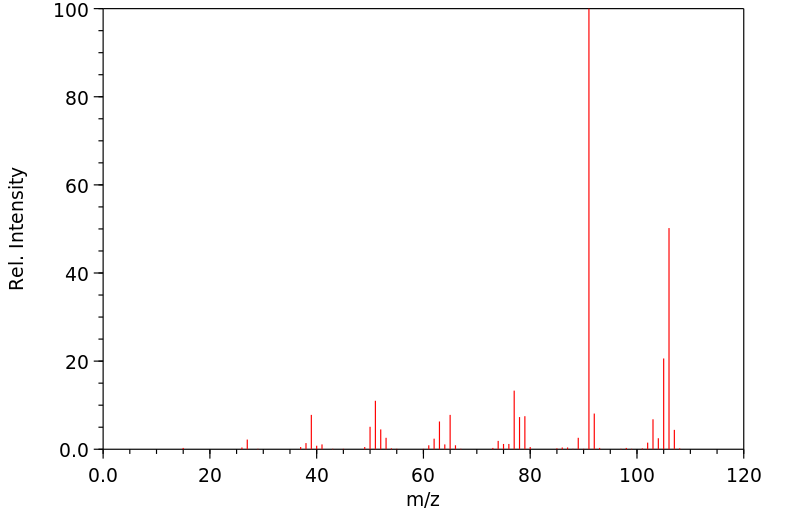

质谱MS

-

碳谱13CNMR

-

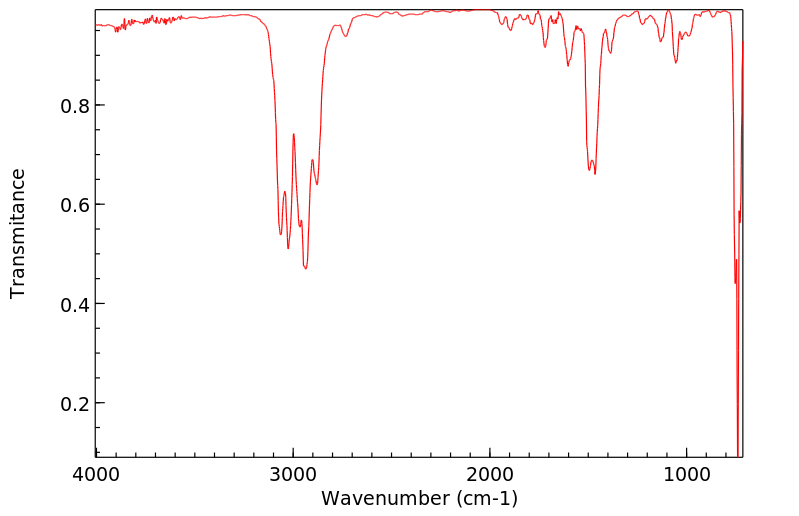

红外IR

-

拉曼Raman

-

峰位数据

-

峰位匹配

-

表征信息